La campaña es por el liderazgo de la ultraderecha. Y de la trampa también, porque van estrechamente unidas. El PP, muy activo estos días en sus soflamas, ha tenido el valor de criticar hasta las medidas que la troika obligó a tomar a Zapatero cuando las secuelas del crack del 2008. Le conminaron a rebajar algunas de las mejoras sociales que había impuesto, en las pensiones por ejemplo. Cada vez que España sufre una crisis, el PP le da una puñalada trapera. La mundial del sistema financiero, del capitalismo, nos la hicieron pagar a los países del sur: Grecia, Portugal y España. Rajoy, lejos de ayudar a su país, pidió más caña. Al llegar al poder perpetró el rescate bancario a fondo perdido y enormes recortes al Estado del Bienestar. Nunca hay que olvidar que también van unidos la derecha extrema y los recortes sociales.

"No necesitamos hombres que piensen, sino bueyes que trabajen" (Juan Bravo Murillo, Ministro de Instrucción Pública). "Quienes no se mueven no notan sus cadenas" (Rosa Luxemburgo). "Ningún hombre tiene derecho a una verdad que perjudique a otro" (Benjamín Constant)

sábado, 13 de julio de 2024

"LOS SILLONES". Luis García Montero en El País

Una de las estrategias más utilizadas con el fin de desprestigiar la política es la de presentar a los responsables públicos como seres aferrados a un sillón. La literatura daba protagonismo al verbo aferrar cuando quería aludir a las barcas unidas entre sí para evitar que se las llevase la marea. Pero el verbo ha caído hoy en manos de los que dibujan la política y el Estado como un hervidero de egoísmos, corrupciones y arrogancia. Ya no se trata de exigir la dimisión de quien comete un delito, sino de caricaturizar a todo aquel que no pertenezca al propio bando. Aunque lo respalde una mayoría parlamentaria, aunque la situación económica vaya bien, aunque estén sosegados algunos procesos graves en el interior de la identidad española, el Gobierno se mantiene porque su presidente, sus ministros y sus diputados quieren aferrarse al sillón. Y las acusaciones se generalizan.

[...] Yo comprendo que no necesiten aferrarse a sus sillones los políticos que representan el interés de las grandes fortunas. Ya se encargan los empresarios, las multinacionales y los bancos de exigir que no se paguen impuestos y que no se invierta el dinero público que quede en derechos civiles e igualdad. Pero los partidarios de la política social, no tienen mejor manera de hacer política que gobernar, aferrarse al sillón que permite defender la sanidad pública, los salarios, las pensiones y los derechos humanos. Quizá se les puede pedir que hagan más en favor de la democracia social, pero desde luego mejor que no se vayan.

viernes, 12 de julio de 2024

"ESTADO DE DERECHAS". Un artículo de Daniel Innerarity en El País

[...] El hecho de que la Constitución Española califique como “social y democrático” al Estado de derecho no es mera retórica. Si queremos hacerlo valer en todas sus dimensiones, es necesario combatir también aquellas condiciones estructurales que implican alguna forma de dominación, cuya eliminación es también un objetivo de las leyes. El concepto de Estado de derecho exige el sometimiento de los poderosos al derecho y, por tanto, la protección a quienes carecen de poder. Por eso ha podido evolucionar desde una mera defensa de la propiedad a un instrumento de democratización y avances sociales. La actual resignificación implica un reduccionismo que revierte esta evolución. En vez de hablar de permisos de entrada para quien busca asilo, se discute sobre el orden en las fronteras; los debates sobre los controles policiales deslegitiman la crítica a los aparatos del Estado; las causas de la criminalidad no se abordan con medidas políticas y sociales sino exclusivamente con criterios de seguridad. Este es un terreno abonado en el que se mueve a sus anchas la ultraderecha. La mejor manera de combatirla es rechazar su marco discursivo y defender un “imperio de la ley” que se ponga también al servicio de la generación de nuevos derechos, con ocasión del creciente pluralismo social o a la hora de abordar crisis que no estaban previstas en el ordenamiento jurídico del siglo XIX.

[...] Un caso nada ejemplar de hasta qué punto el poder judicial asume unas funciones que, como mínimo, deberíamos calificar de poco liberales, es la judicialización del conflicto catalán. Tal vez estemos padeciendo ahora, bajo la forma de resistencia e incluso insumisión de algunos fiscales, el haber puesto en manos de los jueces la resolución de un asunto que requería un abordaje político y que fue manejado en clave de un Estado de derecho que se defiende y no en el marco de una democracia que garantiza el pluralismo político, delibera y negocia. Ciertos poderes del Estado, en la judicatura y la policía, se han convertido en militantes que creen haberse quedado solos en la defensa de la nación. Afortunadamente en Europa se mantiene una concepción más liberal y garantista del derecho, como se ha visto en el rechazo a la extradición o al oponerse a calificar como delitos de terrorismo las protestas que tuvieron lugar en los momentos álgidos del procés.

jueves, 11 de julio de 2024

"¿Cuál es la libertad que defienden Milei y Ayuso?" Contesta Juan Manuel de Prada en una entrevista en elDiaro.es

Es la libertad sin más reglas que ella misma, que es falso. Estás engañando a la gente. La libertad siempre tiene límites. Las cosas son buenas o malas, no puede haber libertad para elegir el mal. La puedes tener en tu casita pero no en la polis. No hay libertad para defraudar, para dejar que los pobres se pudran, para que a la escuela solo vayan los ricos. No sé qué tipo de ideas se quieren infiltrar en la gente.

Es el aspiracionismo, hacer creer a los pobres que no lo son, que se sientan empoderados. Que piensen que hay una chusma peor que ellos a la que no tienen por qué ayudar. Da la impresión de que todos estos debates se quieren abreviar. Te dan el catecismo para que aceptes el pack. Te cuelgan la mochila y ya eres de los suyos. Yo no quiero ponerme ninguna mochila.

miércoles, 10 de julio de 2024

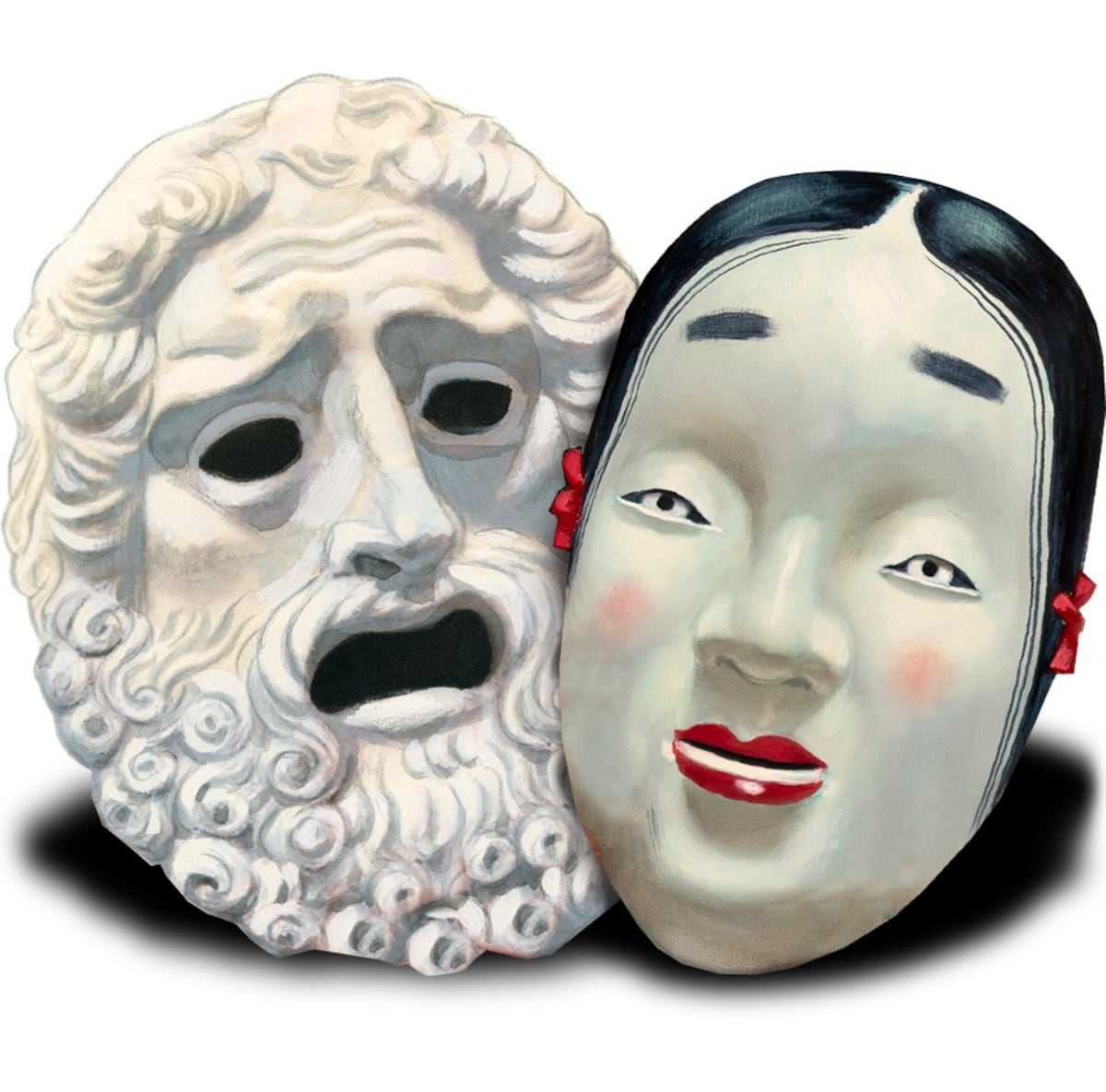

"VIAJE A LAS MIRADAS". Irene Vallejo. El País JUN 2024

|

| Fernando Vicente |

Los grupos humanos tienen en común lo que inevitablemente los enfrenta: la tendencia a creerse mejores. La convivencia necesita gente elástica

Viajar no es difícil, lo difícil es atreverse a habitar la extrañeza. Visitamos países y paisajes, calles y templos, construcciones sostenidas por un andamiaje de conceptos y una urdimbre de deseos: en todo lo que miramos anidan símbolos. No basta pasear los lugares, hay que pensarlos. El auténtico viaje exige emigrar de nuestras arquitecturas interiores y ablandar el caparazón perezoso de los tópicos. En nuestras tercas cabezas hay marcos mentales que no vemos, porque los confundimos con lo evidente, lo lógico, lo natural. En realidad, todos somos estrafalarios. Acostumbrados a nuestras rarezas, las hemos bautizado como normalidad.

El libro más antiguo de historia universal nació de las manos de un viajero griego. En sus aventuras por tierras lejanas, Heródoto observaba, todo ojos, con asombro y avidez. Sus monumentales Historias son, en el fondo, una reflexión sobre las diferencias entre oriente y occidente. Desde la atalaya de Grecia, las grandes potencias se erguían amenazantes al este. Contemplada desde Persia o China, lo que hoy llamamos Europa era un territorio oscuro y atrasado, el salvaje oeste. Frente a discursos que enaltecen supuestas glorias pretéritas, conviene recordar con humildad que hubo un tiempo en el que, oficialmente, los insignificantes, periféricos y bárbaros éramos nosotros.

En su ensayo The Geography of Thought, el psicólogo social Richard E. Nisbett sostiene que, modelados por una diferente educación, filosofía, ejes y referentes, el mundo que pensamos —e incluso lo que vemos— en oriente y occidente es distinto. El origen de esas mentalidades contemporáneas sería milenario, y remontaría a las culturas china y griega. Obviamente, esas líneas divisorias son imaginarias, y cualquier teoría de este tipo generaliza y simplifica, pero explorar los territorios limítrofes arroja ciertas luces sobre el complejo paisaje que nos rodea, con sus eternos encuentros y desencuentros en las fronteras del pensamiento.

En Epidauro sobrevive todavía un teatro griego capaz de albergar más de 10.000 personas. Esculpido en la ladera, domina una vista fascinante de las montañas. La acústica es tan refinada que permite oír desde cualquier parte del graderío incluso el roce de las túnicas sobre el escenario. Durante los siglos de esplendor, los griegos estaban fraguando en aquellos teatros una precisa concepción del mundo, sostenida en el conflicto y el debate apasionado, personajes indómitos y choques de voluntades. En esas obras literarias, también en la filosofía, los griegos construyeron un fuerte sentimiento de identidad individual e inmutable.

Por el contrario, para Nisbett, la mirada oriental busca la armonía colectiva. Los chinos se reconocían miembros de comunidades y suma de pertenencias: el clan, la aldea y, ante todo, la familia. Los confucianos creían que no existe el yo aislado, abstracto. Les resultaba extraño pensar a la persona escindida de la naturaleza, del contexto, del grupo: soy la totalidad de rostros que muestro ante los demás. Esa polifonía explicaría las múltiples capas de nuestra conducta. Mientras las cerámicas griegas muestran imágenes de batallas, competiciones deportivas y banquetes, los pergaminos y porcelanas de la antigua China representan escenas de actividades familiares y placeres rurales. Frente a la rotunda lógica de Aristóteles, para quien “una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo”, Confucio y Lao Tse encontraban sabiduría en lo contradictorio, los ciclos y el cambio perpetuo. Según el taoísmo, “la verdadera perfección parece imperfecta, la verdadera plenitud parece vacía, la verdadera sabiduría parece estupidez, lo más delicado del mundo puede con lo más duro”. A sus ojos, nuestros destinos son efímeros y solo el viaje es constante. CONTINUAR LEYENDO

sábado, 6 de julio de 2024

“El poder judicial desempeñó un papel análogo al de los militares contra la II República”. RUBÉN PÉREZ / PROFESOR DE HISTORIA DEL DERECHO. Gorka Castillo. CTXT, 3/07/2024

Docente de Historia del Derecho en la Universidad de Granada y con un máster en Derecho Constitucional por la de Sevilla, Rubén Pérez Trujillano (San Roque, 1991) habla de su libro Jueces contra la República: el poder judicial frente a las reformas republicanas con una ternura y discreción que puede llegar a ser conmovedora. Y no tiene motivos para ello porque es una inédita radiografía en alta definición del sabotaje judicial que padeció la II República desde el minuto uno de su nacimiento por parte de un estamento disidente y conspirador que, amparado en su función de contrapoder, actuó con todos los recursos a su alcance contra aquel proyecto de Estado laico y profundamente social. Pérez Trujillano desbroza decenas de sentencias dictadas por jueces y magistrados de distintas audiencias y tribunales del país en temas decisivos entre los convulsos años treinta y el golpe franquista que, este sí, liquidó definitivamente los sueños de libertad en España. “Se ha escrito mucho del ruido de sables pero poco del de togas. El Poder Judicial desempeñó un papel análogo al de los militares para acabar con la II República”, asegura. La semejanza que pueda encontrarse entre aquellos magistrados y los que hoy imparten justicia no es una coincidencia. “En ambos casos se aprecia la existencia de operadores jurídicos que anteponen su concepto de ‘unidad patriótica’ y sus valores ideológicos al derecho, las libertades y los poderes democráticamente elegidos”. Sentencia.

Si algo caracterizó a la República es que estableció un régimen constitucional en sentido estricto. Es decir, la Constitución aprobada en 1931 tenía un valor normativo que debía ser aplicado por una administración de justicia al que se reservó un papel decisivo en la construcción institucional del nuevo Estado. Los jueces y fiscales, por lo tanto, estaban llamados a desempeñar un protagonismo estelar en el cumplimiento, custodia y protección de toda la batería de derechos que, por primera vez en la historia, se empezaban a reconocer a la ciudadanía española. Hablo del laicismo, del autonomismo regional, de la función social de la propiedad de la tierra, del divorcio. Por lo tanto, el Poder Judicial fue el gran interpelado de la II República. Sin embargo, su decisión fue no acompañar esos cambios.

La Constitución republicana estableció que la justicia debía ser un poder público con independencia funcional pero también que estaba supeditada a ella. Esta observación no gustó a buena parte de la magistratura que consideró que, detrás de esa subordinación constitucional, se escondía un intento de someterla a la voluntad del gobierno. Personalmente, no creo que fuera así. Hay muchas pruebas de que actuó, efectivamente, como una fuerza opositora a las reglas republicanas y democráticas que intentaba implantar el nuevo régimen.

Porque la mayoría de los jueces seguían aferrados a una manera de aplicar el Derecho y de entender el poder claramente preconstitucional. En su cultura jurídica primaba un orden superior de valores que podían coincidir o no con el ordenamiento constitucional republicano. De esta manera, terminaron vaciando la relevancia normativa de la Constitución del 31 y la dejaron reducida a un texto meramente orientativo.

Indudablemente, este comportamiento produjo graves contratiempos al reformismo republicano que necesitaba a la justicia para hacer cumplir y proteger los nuevos derechos. Yo diría que el poder judicial cortocircuitó el régimen. Se ha escrito mucho del ruido de sables pero poco del ruido de togas que socavó la República española. CONTINUAR LEYENDO

Descarga Jueces contra la República: el poder judicial frente a las reformas republicanas aquí.

martes, 2 de julio de 2024

"POR MUCHA ACTITUD POSITIVA QUE TENGAS, SI TIENES UNAS CONDICIONES INJUSTAS, SEGUIRÁN SIENDO INJUSTAS". Entrevista a Eduardo Vara en Ethic

Trabajo, sacrificio y vocación. En torno a estos tres pilares pivota el libro de Eduardo Vara ‘Maldito trabajo. Sobrevivir a la cultura del sacrificio y repensar la vocación’ (Ariel, 2024), en el que explica cómo el culto al trabajo se ha convertido en la religión del siglo XXI. Además, aborda las estrategias que el sistema utiliza para hacer competir a unos trabajadores frente a otros y por qué la idea de mejorar constantemente es una amenaza. Vara ahonda en cuestiones como el salario emocional, la meritocracia y el positivismo tóxico y propone ideas para mejorar el mundo laboral.

Las tesis presentadas en el libro giran en torno a un mismo concepto: el culto al trabajo. ¿Qué es exactamente? ¿Siempre ha existido?

Es la actitud que tenemos en entornos laborales en los que nos entregamos como si de una divinidad o ideal sacralizado se tratara. No es que estemos dispuestos a esforzarnos, lo que es algo natural, sino que vamos más allá y nos sacrificamos por ello, y a veces al hacerlo rozamos los límites de lo aberrante. Cuando nos sacrificamos, asumimos pérdidas o nos perjudicamos a nosotros mismos porque ponemos por delante algún tipo de cosa idealizada. Siempre ha existido la necesidad de esforzarse, incluso en sociedades neolíticas existía el hecho del sacrificio. En las sociedades jerarquizadas actuales se ha decidido, de alguna forma, que unas personas tienen que sacrificarse más que otras. Desde el principio, se empezó a ver cómo ciertos seres humanos prefieren acaparar los recursos y mantener su nivel de estatus por encima del de otros en una especie de competición en espiral en la que hay ganadores y vencidos.

Yo me llegué a culpar como lo hace la mayor parte de los trabajadores cuando no llegan a lo que se supone que tienen que llegar. Aquí permea la idea de que el trabajador bueno es el mártir, el que se entrega más allá de sus posibilidades por el bien común. Este tipo de mentalidad está muy presente, por desgracia, en muchos trabajos. Especialmente, se ve en la sanidad y, más concretamente, en la atención primaria. Falta personal, recursos, incluso espacios, pero el sanitario tiene que tener una sonrisa y tragarse sus propios sentimientos y la frustración para ser buen trabajador.

Las redes sociales son una de las maneras más eficaces para el sistema de dominarnos porque juegan con nuestra autoestima y nos hacen creer que quienes nos ven son jueces neutrales sobre quiénes somos. Las redes sociales se han convertido en una de las vías por las cuales el estatus, las aspiraciones laborales, querer dar una buena imagen o proyectar lo mejor de nosotros nos han hecho competir, formando parte de esa espiral. Los seres humanos siempre han tenido ese instinto de clasificación. A nivel del neurodesarrollo, sabemos que hasta los niños de 5 años saben utilizar las mentiras sociales. Por ejemplo, halagan más un dibujo de alguien que conocen que el de otras personas. Las redes sociales han potenciado todo esto ya que impulsan el juego social de intentar aparentar.

Dentro de los servicios de mentoría hay muchos profesionales y perfiles. El problema está en aquellos que no tienen una formación específica o que solo reproducen ese positivismo tóxico de frases hechas como «si te esfuerzas, lo conseguirás» o «debes cambiar tu actitud para que las cosas mejoren». En realidad, no todo depende del trabajador. Por mucha actitud positiva que tengas, si tienes unas condiciones injustas, seguirán siendo injustas, y es eso contra lo que hay que luchar.

Desde un punto de vista neurocientífico, las áreas de recompensa del cerebro se activan por los halagos, cuando nos dicen lo valiosos que somos. Eso activa una descarga equivalente a cuando recibimos un salario. El problema del salario emocional llega cuando, a costa del mismo, se les niega a los trabajadores esa parte más mundana y material de tener una recompensa justa en forma de retribución. Si solo recibes halagos, pero pasas hambre, o no puedes conciliar el sueño por las noches del estrés, y a la hora de la verdad la empresa te machaca, los halagos acaban perdiendo su fuerza. De hecho, los trabajadores que normalmente las empresas consideran más adaptables y mejor integrados suelen ser aquellos que están mucho más sobrecargados. Al final, vemos que esta dinámica de las «habilidades blandas» y del salario emocional conduce a la sobrecarga del trabajador. CONTINUAR LEYENDO

Suscribirse a:

Entradas (Atom)

"EL DESEO DE INMORTALIDAD Y EL DESCRÉDITO DE LA DEMOCRACIA". Santiago Alba Rico, El País 10 SEPT 2025

Nicolás Aznárez Los ricos y poderosos quieren vivir para siempre, los pobres quieren llegar a vivir algún día A veces a uno le entran ganas ...

-

Ilustración de Sr. García sobre una foto de un campamento bombardeado en Nuseirat, Gaza, tomada por Emad El Byed. “En el principio fue la pr...

-

Arde el país como una carta vieja de amor en la chimenea de la pereza Arde el monte abandonado, arde la encina centenaria dejada de la mano ...

-

Gloria Fuertes: “A mí solo me erotiza la gente buena”. La lógica de la competición a ultranza nos exige convertirnos en triunfadores. Mil ve...