La sumisión de la mayoría a la minoría, hecho fundamental de casi toda organización social, no ha dejado de asombrar a quienes han reflexionado mínimamente sobre este tema. Vemos en nuestro entorno cómo lo más pesado prevalece sobre lo menos pesado, cómo las razas más prolíficas asfixian a las demás. Entre los hombres, esas relaciones tan claras parecen invertidas. Sabemos, sin duda, por la experiencia cotidiana, que el hombre no es un simple fragmento del ecosistema, que lo más elevado del hombre—la inteligencia, la voluntad, la fe— produce todos los días milagros enormes. Pero no es esta cuestión lo que se trata aquí. La necesidad implacable que ha mantenido y mantiene de rodillas a las masas de esclavos, de pobres o de subordinados no tiene nada de espiritual; es análoga a todo lo que hay de brutal en nuestro entorno. Y, sin embargo, se ejerce aparentemente en virtud de leyes contrarias a las del ecosistema. Como si, en la balanza social, el gramo prevaleciese sobre el kilo.

Hace casi cuatro siglos, el joven La Boétie, en su Contr’un, plantea la pregunta, sin responder a la misma. ¡Con qué ilustraciones conmovedoras podríamos apoyar su pequeño libro nosotros, que vemos hoy, en un país que ocupa la sexta parte del globo, a un solo hombre desangrando a toda una generación! Cuando la muerte se enseñorea cuando el milagro de la obediencia estalla ante nuestros ojos. Que muchos hombres se sometan a uno solo por miedo a ser masacrados por él es ciertamente sorprendente; pero ¿cómo comprender que permanezcan sometidos hasta el punto de morir por orden suya? ¿Cómo se mantiene obediencia cuando comporta al menos tantos riesgos como la rebelión?.

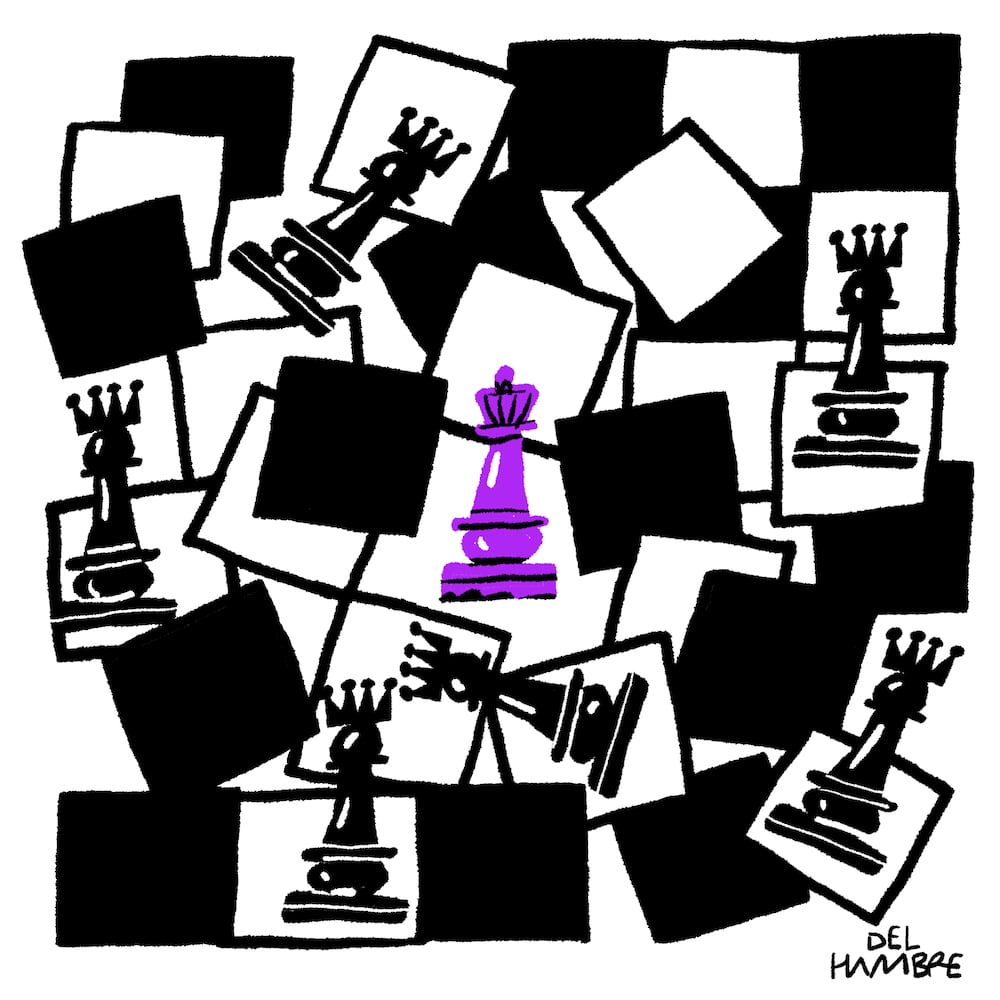

El conocimiento del mundo material en que vivimos pudo desarrollarse tanto a partir del momento en que Florencia, después de tantas otras maravillas, aportó a la humanidad, por medio de Galileo, la noción de fuerza. Fue sólo entonces cuando la industria pudo emprender el aprovechamiento del medio material. Y nosotros, que pretendemos organizar el medio social, no poseemos de él ni siquiera el conocimiento más burdo mientras no hayamos concebido claramente la noción de fuerza social. La sociedad no puede tener sus ingenieros mientras no tenga su Galileo. ¿Existe en este momento, en toda la superficie de la Tierra, una inteligencia que pueda entender, aunque sea vagamente, cómo es posible que un hombre, en el Kremlin, tenga la posibilidad de hacer caer cualquier cabeza dentro de los límites de las fronteras rusas?.

Los marxistas no han facilitado una visión clara del problema al elegir la economía como clave del enigma social. Si se considera a una sociedad como un ser colectivo, entonces ese gran animal, como todos los animales, se define principalmente por la manera en que se asegura el alimento, el sueño, la protección de la intemperie, en pocas palabras, la vida. Pero la Sociedad considerada en su relación con el individuo no puede definirse simplemente por los modos de producción. Por más que se recurra a todo género de sutilezas para hacer de la guerra un fenómeno esencialmente económico, es patente y manifiesto que la guerra es destrucción no producción. La obediencia y el mandato son también fenómenos que las condiciones de producción no bastan para justificar. Cuando un viejo obrero sin trabajo y sin ayuda perece silenciosamente en la calle o un cuchitril, esta sumisión que se extiende hasta la muerte no se puede explicar por el juego de las necesidades vitales. La destrucción masiva del trigo o el café durante las crisis es un ejemplo no menos claro. La noción de fuerza, y no la de necesidad, constituye la clave que permite leer los fenómenos sociales. CONTINUAR LEYENDO