Llamamos «malismo» al antiintuitivo mecanismo propagandístico que consiste en la ostentación pública de acciones o deseos tradicionalmente reprobables con la finalidad de conseguir un beneficio social, electoral o comercial. ;Quizás sea en política donde el desarrollo de este fenómeno asentado en la última década en Occidente resulta más llamativo. Una representante pública entiende la destrucción de las infraviviendas de las personas sin hogar como un acto autopromocional. Otra aumenta su aceptación popular tras calificar de «mantenidos subvencionados» a los desfavorecidos afectados por una pandemia. Un alcalde se jacta de que no hará nada en absoluto por aquellos estudiantes y trabajadores que no pueden acceder a una vivienda digna en la ciudad que él gestiona. El insultar a alguna minoría o mostrarse contrario de forma muy agresiva a consensos de mínimos como la justicia social o la Agenda 2030 es hoy en día tendencia en la propaganda política. ;Pero el malismo está también muy presente en cualquier forma de comunicación a pequeña o gran escala. Una compañía aérea se mofa en sus redes sociales de las quejas de sus propios clientes. Los bares de moda ostentan nombres canallitas. En los concursos de televisión son bien recibidas las figuras de poder que humillan a sus concursantes. El nuevo cristianismo neopentecostal que triunfa en nuestros barrios no es ya una supuesta religión de amor sino una de declarado odio al diferente. Soldados sionistas difunden con orgullo pruebas audiovisuales de sus propios crímenes de guerra. ;Lo malote ha dejado de ser solo un sistema ingenioso para vender el producto musical de un grupo de jóvenes punks de barrio o un vídeojuego gamberro. Es ahora una eficiente fórmula publicitaria dominante que, además, no se dirige ya contra los poderosos, sino que es una herramienta común utilizada por estos.

"No necesitamos hombres que piensen, sino bueyes que trabajen" (Juan Bravo Murillo, Ministro de Instrucción Pública). "Quienes no se mueven no notan sus cadenas" (Rosa Luxemburgo). "Ningún hombre tiene derecho a una verdad que perjudique a otro" (Benjamín Constant)

sábado, 30 de noviembre de 2024

viernes, 29 de noviembre de 2024

"TÉCNICA AL CAPONE PARA TUMBAR GOBIERNOS". Rosa María Artal, elDiario.es 27 NOV 2024

Ni los 7.291 ancianos o el Zendal interesan a la justicia, pero sí los emails que confirmaban o negaban pactos para los delitos fiscales del novio de Ayuso. Y ahí tienen a los brazos del poder descuartizando a un fiscal general por si tirando de ese hilo tumban al gobierno. Un Al Capone inverso de libro

Ni los 7.291 ancianos o el Zendal interesan a la justicia, pero sí los emails que confirmaban o negaban pactos para los delitos fiscales del novio de Ayuso. Y ahí tienen a los brazos del poder descuartizando a un fiscal general por si tirando de ese hilo tumban al gobierno. Un Al Capone inverso de libro

Nadie en su sano juicio creería posible que estén intentando derribar un gobierno, incluso hacer temblar al Estado, a través de la demanda de un individuo acusado de tres delitos fiscales cuya privacidad, dice, ha sido presuntamente invadida. Por la Fiscalía General del Estado, nada menos, el órgano que tiene encomendada la defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos. Ni siquiera entendería que ese sujeto pudiera acceder a tan alta magistratura por un supuesto delito menor. Pero ocurre que este hombre es la pareja conviviente de la presidenta de la Comunidad autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ella dice que es un señor particular. A un señor particular no se le facilitan semejantes medios. Ella dice que “Moncloa ha orquestado un caso para intentar destruir a una rival política”, y lo dice como presidenta de una comunidad autónoma y obviando que fue su novio el que se orquestó a todo trapo, según le imputa la Fiscalía, tres delitos –dos de fraude fiscal y uno de falsedad documental– al intentar evadir impuestos de sus millonarias comisiones. El señor particular de Ayuso, Alberto González Amador, lo admitió y ofreció pagar 350.951 euros e incluso aceptar una condena menor de cárcel que no implicara ingreso en prisión.

Y aquí llega el director de operaciones de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y envía a varios medios la historia al revés: en su versión es la Fiscalía la que le ofrece un pacto. La Fiscalía lo desmiente. Y el novio de la novia del PP siente vulnerada su intimidad. Y un juez del Supremo manda a la Guardia Civil a hacer un registro de 11 horas en la sede de ese órgano que vela por los derechos de todos y confisca ordenadores y móviles. Han dejado a la intemperie incluso asuntos que afectan a la Seguridad Nacional de España, como han advertido la Asociación de Fiscales, y varios juristas. Eso sí que es vulnerar intimidades a lo grande. Y con todo ello no han temblado los cimientos de este país. Es el novio de Ayuso, está dicho todo.

Es tan absolutamente desmesurado que la técnica merece tener un nombre propio. Recuerda, solo que al revés, lo sucedido con el capo de la Mafia Al Capone, en el Chicago de los años 30, cuando –tras incontables delitos– fue condenado únicamente por evasión de impuestos. En la técnica inversa, es la mafia la que consigue ejecutar legalmente por algo nimio. Fuente de inspiración similar al Robin Hood inverso, lo que concretamente Díaz Ayuso, entre otros, utiliza para dar a los ricos los recursos que detrae de los pobres. Llámenlo si quieren desproporción, flagrante desproporción.

El partido más corrupto de Europa, el que acusa de corrupción desde su sede en la calle Génova pagada con dinero sucio de su caja B, el que salda tantos de sus fiascos hasta con trágicos balances mortales, intenta tumbar al Gobierno por la sospecha de que los emails que han perturbado la intimidad del novio de Ayuso se hicieron públicos desde la Fiscalía y ni siquiera por la mano derecha de Ayuso: Rodríguez.

Los delincuentes –presuntos y convictos– tienen derechos, sin duda. Pero también los tenían los 7.291 ancianos muertos sin asistencia médica por el protocolo de la Comunidad de Madrid en pandemia: derecho al cuidado de su salud y sobre todo a la vida. Y ese tema no se toca. Ni siquiera la Fiscalía ha promovido la investigación judicial a pesar de las contundentes pruebas recogidas, los continuos llamamientos de las familias, de las Mareas de Residencias, de la sociedad civil que no aguanta tanta impunidad. Esa parte de la sociedad, porque a grandes sectores de la otra parece que le están convenciendo de que estos ataques bestiales están justificados. Y que no ha ocurrido nada más grave en el planeta Tierra desde su creación. Sin darse cuenta de lo que se juegan en democracia.

En la picota el fiscal general del Estado y cuantos deciden poner en las infames portadas y hasta en los telediarios de RTVE. No es proporcional abrir con la creencia sin pruebas de la culpabilidad –por favor, culpabilidad– del fiscal general y soltarnos a las Ayuso y las Cuca bramando y hasta a alguien de Vox. No, no, así no es.

Cada día es más evidente que son otros poderes los que mandan sobre los que elige la ciudadanía en las urnas, en una de las épocas más crudas en ese sentido. Miembros del Partido Judicial están operando sin la menor intención de ocultarse. No salimos del pasmo ante la serie de actuaciones alarmantes que se producen, incluida desde luego la investigación exhaustiva al fiscal general. Y el Consejo General del Poder Judicial, elegido tras casi seis años de secuestro del PP, no parece compartir esa alarma.

No sorprende, pues, que un juez como Eloy Velasco, que fuera magistrado de la Audiencia Nacional y director general de Justicia de los gobiernos de la Generalitat Valenciana bajo las presidencias de Eduardo Zaplana y Francisco Camps, se permita una declaración política para cuestionar la legitimidad del Gobierno y con un repugnante clasismo hacia Irene Montero, y todas las cajeras de supermercado. Cómo una persona así puede impartir justicia ofrece grandes dudas.

Lo que sí está a la vista de todos es el papel que ostenta Isabel Díaz Ayuso en este tinglado. Ni los ancianos muertos de las residencias, ni el escandaloso costo del Hospital Zendal que no sirve ni sirvió prácticamente para nada y sigue generando gastos y cobros, ni sus privatizaciones, ni la curiosa relación triangular con Quirón, entre otros muchos asuntos, han hecho mover un dedo a la justicia. Y si algo se ha movido ha sido para exculparla a gran velocidad. Ya ni entramos en su tijera para los museos que dan prestigio mundial a Madrid y su pasión por fomentar la tauromaquia, Vamos, hasta hacer una corrida de toros benéfica para paliar los desastres de su colega Mazón en Valencia. Ayuso parece ser la figura que mejor sirve a los intereses de los otros poderes. Desde luego muestra una absoluta falta de escrúpulos e incluso de empatía cuando su Robin Hood interno se excede.

A cualquiera le llamaría la atención que ni los 7.291 ancianos o el Zendal interesen a la justicia, pero sí los emails que confirmaban o negaban pactos para los delitos fiscales de su novio. Francamente, hasta cuesta escribirlo y, sin embargo, ahí tienen a los brazos esenciales del poder descuartizando a un fiscal general por si tirando de ese hilo tumban al gobierno.

Es un Al Capone inverso de libro. Las propias mafias, no la justicia, consiguen dejar fuera de juego a sus víctimas por unos emails divulgados, como aquellos impuestos que tumbaron al legendario Al Capone en unos Estados Unidos que parecen renacer. Porque no me digan ustedes que, si Ayuso considera una persecución que se reclame a su novio el dinero defraudado a la Hacienda Pública y se castigue -en su caso- los delitos, todavía le queda un cierto trecho para asaltar el Congreso, sola o con la peña. Es lo que hizo Trump exactamente con el norteamericano y, como ya va a ser el presidente de la nueva autocracia le han cancelado el juicio. Nos está dando demasiadas lecciones la realidad para no escucharla ¿no les parece?

miércoles, 27 de noviembre de 2024

Adriana Cavarero, filósofa: “El enemigo de las feministas era el patriarcado. Para una parte, hoy, es la heterosexualidad” (Entrevista en El País)

La pionera del feminismo italiano es amiga de Judith Butler, germen de la teoría ‘queer’. La admira, pero cree que “la galaxia LGTBI ha llevado sus teorías demasiado lejos”

ÍÑIGO DOMÍNGUEZ

El País 24 NOV 2024

La filósofa Adriana Cavarero (Bra, Italia, 1947) es una de las pioneras del feminismo en Italia. La entrevista es en su casa de Verona, no sin antes bajar al bar a tomar un café y un cornetto (un cruasán). Tiene en el estudio una foto con Judith Butler, pensadora de referencia del feminismo actual. Es de los años noventa en Berkeley (EE UU), donde Cavarero ha dado clases, y ambas libraban las mismas batallas, aunque luego han tenido grandes discrepancias. Al lado hay otra foto de Hannah Arendt fumando, su autora de referencia, junto a Platón, casi una obsesión personal, confiesa. Ha publicado más de una decena de ensayos y en estos parte de su conocimiento del mundo clásico para trazar puentes para la reflexión en el mundo actual. Uno de los más exitosos, A pesar de Platón. Figuras femeninas en la filosofía antigua, lo edita ahora en España Galaxia Gutenberg. Además, ha escrito sobre la vulnerabilidad de las víctimas de la violencia, el discurso de la rectitud o la experiencia democrática.

La conversación empieza comentando la victoria de Trump, también gracias al voto femenino, “una puñalada en el corazón para las feministas”. Para ella, parte de la culpa de los demócratas es haber prestado demasiada atención “a temas que no afectan a la vida cotidiana de la gente, como los derechos trans”, y a todo lo woke.

Pregunta. ¿Cuál es su crítica a la cultura woke?

Respuesta. Pongo un ejemplo fácil, una gran idiotez. En muchas universidades, en lugar de tener baños para mujeres y baños para hombres, tienen uno indiferenciado. Pero las chicas tienen experiencias en el baño que se vuelven muy embarazosas si hay chicos. ¿Y qué se gana? Hacer sentir a gusto a las pocas personas trans, en perjuicio de las chicas, más numerosas. Y esto pasa en todos los sectores. Se ha pasado un límite del sentido común para no discriminar a las personas de la llamada identidad fluida. Es una tradición teórica que se inspira en los primeros libros de Judith Butler y que cuestiona que haya dos sexos. Se vuelve incorrecto decir que hay dos sexos, masculino y femenino, porque es imponerlos, lo llaman binarismo. En inglés se llama autoidentidad, es decir, no tengo un sexo biológico, ni siquiera un género cultural, el género es lo que percibo de mí mismo. Así pues, estamos en el terreno del individualismo desenfrenado, con el que no tengo ninguna objeción.

P. ¿Pero tiene objeciones?

R. Mi objeción es que la autopercepción de estas minorías se convierte en el paradigma que debe aplicarse a todos. En mi época, el enemigo común del feminismo y de la izquierda era el sistema patriarcal, que era una cara del sistema capitalista. Ahora, para la extrema izquierda y estas minorías LGTBI el enemigo ya no es el capitalismo o el patriarcado, sino el binarismo y la heterosexualidad. Es una maniobra antirrealista, incluso metafísica, más allá de la naturaleza. Sabemos bien que el hecho de que haya dos sexos es un hecho biológico, no concierne solo a los humanos, sino también a los animales. Por lo que es algo abstracto, se impone una construcción ideológica sobre los hechos. Y si dices que los hechos no coinciden con ella, que hay machos y hembras, una mayoría heterosexual y la heterosexualidad es un medio obvio de la naturaleza para propagar la especie, que son cosas tan obvias que lamento tener que decirlas, si dices que su teoría no se corresponde con los hechos, contestan: peor para los hechos, los hechos son fascistas.

P. Pero usted es amiga de Butler, la introdujo en Italia, y respeta su pensamiento.

R. Conozco a Judith desde 1990 y siempre hemos mantenido relaciones muy estrechas y amistosas, aunque tenemos ideas diferentes sobre ciertos temas. Sus primeros libros son muy interesantes, originales, valientes, pero sus teorías han sido asumidas por la galaxia LGTBI y llevadas al extremo. Yo los aprecio a pesar de sentir una gran diferencia, tengo una educación clásica europea y Judith, una formación posmoderna, posestructuralista. Ella parte de la deconstrucción de la tradición filosófica, de que lo fragmentado es bello, lo múltiple es correcto, y todo lo móvil y ambiguo tiene un valor. Su referencia es Foucault, Deleuze, mientras que para mí es Hannah Arendt, es decir, una pensadora política que no alaba el caos y la fragmentación, sino que parte de los datos, y los datos materiales piden un sentido, y la tarea de la filosofía es restituir sentido al dato, no imponerle una categoría abstracta. Pero luego Judith ha escrito mucho sobre filosofía política y ahí tenemos mucho en común.

P. Dice que no pasa un día que no hable de Platón o lo lea. Sobre política indica que dice algo muy actual al diferenciar un mundo de emociones frente al de los expertos.

R. Para mí es muy actual, sí. Platón critica la demagogia, la describe tal como nosotros describimos el populismo, dice que confunden las mentiras con la verdad. Y el remedio son los filósofos en el poder, los expertos políticos. En los tiempos modernos hemos tenido gobiernos técnicos, pero no duran, porque el técnico en el gobierno es un experto comparado contigo, y por lo tanto eres un poco inferior. Nos parece bien si el cirujano es un experto, no nos dejaríamos operar por uno que no tuviera un título, pero si la política es vista como el lugar donde las ideas son todas iguales y donde uno vale uno, ¿qué tiene el experto que no tenga yo? Si no quiero inmigración no tengo por qué ser un experto, voy al poder y digo que no quiero inmigración, y por eso elijo a alguien que lidere que sea como yo. Deberíamos releer La República, de Platón.

P. Su otra filósofa de referencia es Hannah Arendt. En este momento de tanto ruido, con las redes sociales, ella decía que no hay actividad más silenciosa que pensar. También muy actual.

R. Sí. Pero indica algo incompleto, pensar es un diálogo con uno mismo, pero después dice que necesitamos dialogar con los demás, confrontarnos. Es fundamental discutir. En las redes sociales no hay ningún tiempo para reflexionar, es una actividad muy solitaria, aislada. Con frases cortas, sin frenos inhibidores, algo pasional, y, sobre todo, no es un diálogo real. El diálogo que defiende Arendt es presencial, en un espacio material compartido, donde nos escuchamos, nos vemos. Es la democracia griega del ágora. Con las redes sociales tenemos un espacio compartido remoto, virtual. No hay un diálogo real. Cuando no discutimos mediante el diálogo, cuando lo que queremos es vencer al oponente y no entender lo que dice, estamos preparados para el totalitarismo, para el populismo.

P. Cada vez se cita más a Arendt. ¿Cómo se lo explica?R. Sí, tengo muchas explicaciones. Una es que tenía una posición poco comprendida en su época. Criticó el liberalismo y también el marxismo. Entonces era algo muy incómodo, era la Guerra Fría y estabas de un lado o del otro. Ahora que las cosas son mucho más confusas, la recuperamos. Además, tenía una formidable intuición política, analizó la mentira en la política, o el movimiento de 1968, con el que no comparte los contenidos, pero sí la forma, el placer de la política de encontrarse. Está siendo muy reeditada, esto es bueno, su pensamiento es un remedio a la polarización. En redes sociales tienes que decir sí, no, me gusta, no me gusta. A quienes quieran seguir pensando y practicando la política les viene bien leerla.

lunes, 25 de noviembre de 2024

"LOS NUEVOS PURITANOS". Manuel , Ethic

¿En qué momento la búsqueda de la emancipación humana, ideal definitorio de aquellos movimientos sociales que irrumpieron a finales de los años 60, adopta un carácter regresivo y desemboca en el intento por coartar el ejercicio de la autonomía personal de los demás?

Nos hemos acostumbrado a hablar de «guerras culturales» para describir la creciente tendencia —fomentada por esas redes sociales que nos conectan a tiempo completo con el gran teatro de las conductas ajenas— a la censura moral del prójimo. Flashback: en una sociedad liberal plegada sobre sí misma tras la caída del comunismo soviético, la convivencia de los diferentes pasó a convertirse en tema fundamental de la filosofía política y en objeto habitual del debate público y de las decisiones judiciales: ¿cómo podemos vivir juntos a pesar de nuestras discrepancias? Pensadores de la talla de Rawls, Rorty, Habermas o Taylor presentaron sus recetas para la construcción de una «sociedad bien ordenada», al tiempo que la globalización poscomunista extendía el desafío de la comprensión mutua más allá de las fronteras de Occidente. Sin embargo, la crisis financiera de 2008 y la irrupción del populismo trajeron de vuelta el fantasma del iliberalismo; la impugnación de las instituciones democráticas va de la mano del ataque contra la libre decisión personal.

De manera que mientras que unos te impelen a tener hijos, otros te exigen abandonar el coche para salvar el planeta; los primeros quisieran salvar el cristianismo y los segundos defienden que solo un traductor negro puede traducir a un poeta negro. Y si bien subsiste la percepción de que esta revuelta antiliberal la protagoniza sobre todo la derecha, lo que incluye a conservadores nostálgicos de un mundo más homogéneo y a reaccionarios empeñados en dar la vuelta a la modernidad, es el protagonismo de la izquierda el que ha generado más sorpresa: que jóvenes activistas enarbolen las banderas del punitivismo penal, la cultura de la cancelación o la restricción de la libertad de expresión no parece encajar con la imagen heredada de los movimientos emancipatorios nacidos en la década de los 60. No hace falta añadir que las pulsiones moralizantes de la derecha política y social, allí donde se manifiestan, encierran menos secretos doctrinales; en el mundo de la modernidad, caracterizado por el cambio y la disolución de los valores tradicionales, el conservador no se siente a gusto y el reaccionario experimenta una viva indignación.

Por el contrario, ¿cómo es posible que hayamos transitado del prohibido prohibir del 68 y de la revolución sexual que prometía el amor libre a una sociedad donde tanto el artista como el vecino deben exhibir una vida personal intachable, so pena de sufrir una muerte civil, y en la que se arremete contra una influencer que disfruta cocinando para su novio o se condena a la muerte civil a quien cometió la osadía de ponerse una blackface en la fiesta de disfraces a la que asistió cuando era adolescente? Dicho de otra manera: ¿en qué momento la búsqueda de la emancipación humana, ideal definitorio de aquellos movimientos sociales que irrumpieron en las sociedades occidentales a finales de los 60, adopta un carácter regresivo y desemboca en el intento por coartar el ejercicio de la autonomía personal de los demás? Nótese que esa inversión de roles ha permitido a cierta derecha más o menos libertaria reclamarse punk, enfrentándose a un nuevo establishment cultural que se dedica a fijar límites a lo que cada uno pueda o no hacer con su vida: las obscenidades que solían proferir los héroes sesentayochistas con el fin de epatar a los burgueses, práctica iniciada en el periodo de entreguerras por las vanguardias artísticas, serían ahora patrimonio de sus enemigos.

Vaya por delante que la corrección política o la sensibilización ante cierta clase de injusticia, fenómenos definitorios de eso que ha venido a llamarse «ideología woke», presentan aspectos positivos. Hay que saludar el mayor respeto con que se trata a minorías antes discriminadas o cuando menos estigmatizadas, un cambio de lenguaje que debe contarse como una ampliación del círculo de consideración moral. Pero cuando la sensibilidad se convierte en dogmatismo y quienes creen estar en posesión de la verdad se arrogan la potestad de decidir lo que está bien y lo que está mal, reclamando el derecho a prohibir las formas de vida que les disgustan, los denominados social justice warriors se convierten en víctimas de sus propios excesos. Y si bien esta indeseable disposición —que encuentra en las redes sociales el terreno abonado para su desarrollo— puede intentar explicarse de muchas maneras, yo quisiera aquí vincularla con la ideología posmarxista tal como se conforma en las sociedades posindustriales durante la segunda mitad de los Trente Glorieuses.

Partamos de una tesis: solo se comporta como un puritano agresivo quien cree estar en posesión de una verdad moral incuestionable que excluye puntos de vista alternativos. Ocurre que la sociedad liberal se define por la coexistencia —protegida constitucionalmente— de puntos de vista alternativos. De ahí que el activista deba convencerse de que la pluralidad liberal es una falsa pluralidad; el individuo que opera en ella solo en apariencia es un sujeto autónomo, ya que su vida carece de la autenticidad necesaria. Y es que la subjetividad ha sido capturada por las fuerzas del sistema; volvemos así a aquel obrero de Marx que sufre una «falsa conciencia» inoculada por el Estado burgués. ¡No somos libres! Aunque nos parezca serlo más que nunca; por aquí asoma la incongruente tesis de Foucault según la cual el nacimiento de las sociedades liberales conduce a la minoración de la libertad individual. Se trata de una subordinación invisible, que solo el ojo experto —el ojo de quien ha despertado y se mantiene woke— sabe detectar.

Y dado que no cabe ser tolerante con los enemigos de la verdadera libertad, como proclamó Herbert Marcuse, el revolucionario tiene el derecho de suprimir la falsa libertad del otro. Su propósito, desde luego, es edificante: procurar la emancipación del oprimido que se cree libre. Por eso puede decirse que el neopuritano se figura estar salvando al individuo alienado cuando lo empuja a vivir una vida auténtica, igual que los viejos puritanos rescataban el alma del réprobo. Hay así un hilo que conecta el aparente libertarismo sesentayochista con el neopuritanismo contemporáneo: ya que las masas no supieron sumarse a la revolución, habrá que imponerles la forma de vida correcta en nombre del progreso de la humanidad. Si seguimos tirando del hilo, nos encontraremos con Robespierre —la salud pública exige sacrificios— e incluso con Lenin: libertad ¿para qué? En una democracia, afortunadamente, hay límites a lo que puede hacerse con los demás: el neopuritano ladra y a menudo no puede morder. Asegurémonos, por tanto, de que esa democracia sigue en pie. Si van a darnos lecciones, que al menos no puedan castigarnos.

domingo, 24 de noviembre de 2024

"NACIONALISMO DESASTRE". Marta Peirano, El País

Es un movimiento revolucionario de la derecha que usa las crisis climáticas y sociopolíticas para aplastar la democracia

Entender las condiciones que producen un desastre natural es la única manera de protegernos. Hasta hace poco, la respuesta a un huracán, un tsunami o una dana que acaba con la vida de cientos de personas ha sido invertir en sistemas de pronóstico y modelos computacionales capaces de detectar su itinerario e intensidad con rapidez y precisión. En infraestructuras y servicios de emergencia más ambiciosos, protocolos de aviso, evacuación y manejo de refugios más eficientes para proteger las vidas y reducir significativamente los daños materiales en eventos extremos posteriores. En los últimos años, sin embargo, estamos viendo cómo la respuesta a los desastres, tanto climáticos, pandémicos, socioeconómicos como políticos, está siendo reemplazada por fantasías que anulan la explicación científica de todos los fenómenos, o incluso niegan la existencia del desastre real.

Unos cuantos ejemplos. La pandemia ha pasado de ser una crisis sanitaria global causada por el coronavirus SARS-CoV-2 a una conspiración de las élites para obtener beneficios económicos y controlar a la población. La crisis migratoria se ha convertido en el gran reemplazo. El huracán Milton que acaba de atravesar Florida, en un experimento del Programa de Investigación de Auroras Activas de Alta Frecuencia para castigar a los votantes republicanos e impedir que salgan a votar a Donald Trump. El fenómeno de responder a las amenazas reales con alucinaciones paralelas contra las que ejercer una resistencia real se llama nacionalismo desastre y tiene una función.

La población se siente tan indefensa y abrumada frente a la incertidumbre climática y económica que elige abrazar versiones más manejables de la realidad. Es más fácil disparar a un inmigrante o colgar a un político que afrontar la culpa colectiva de la crisis climática. Es más fácil gestionar la maldad de un político perverso que el vacío ineficiente de la mediocridad institucional. Estas soluciones simples con enemigos perfectos son manufacturadas y servidas a través de las redes por propagandistas, influencers sin escrúpulos y personalidades de la ultraderecha para consumo inmediato después de la dana, el incendio o el huracán. Llegan cuando más falta hace un analgésico capaz de calmar el dolor.

Para Richard Seymour, autor de Disaster Nationalism: The Downfall of Liberal Civilization (Verso Books, 2024), el nacionalismo desastre funciona precisamente porque es una cura para este momento traumatizante, una alternativa a la depresión. Porque es mejor, más eficiente y barata que las alternativas progres como la terapia cognitiva, los recaptadores de serotonina o la meditación. Porque Mark Fisher llega tarde y nos ha dejado el diagnóstico pero no la solución.

“Es un fascismo incipiente que, a los efectos de lo que sigue, puede entenderse como un movimiento revolucionario de la derecha para aplastar la democracia —escribe Seymour—. Como corriente política que se extiende desde los rincones de internet hasta los líderes en los altos cargos del Estado, no tiene un frente político formal que organice a los paramilitares para derrocar la democracia”. Tiene una red interconectada de troles, agitadores profesionales, algoritmos oportunistas, políticos y agencias de desinformación que se relacionan y amplifican en forma de guerras culturales capitalizando la furia y la desolación. Un problema porque, al final del nacionalismo desastre, no está la temida vuelta al fascismo de entreguerras sino la ética del bote salvavidas en un contexto de colapso climático general.

viernes, 22 de noviembre de 2024

"ROMPAMOS EL TABÚ: HABLEMOS DE DECRECIMIENTO". Neus Tomás, elDiario.es 14 NOV 2024

Hay conceptos impronunciables incluso para partidos autoubicados en la izquierda, que ni se plantean la opción de debatir fórmulas que no pasen por seguir alimentando el actual modelo neoliberal

El filósofo y economista francés Serge Latouche publicó hace más de dos décadas su libro ‘La apuesta por el decrecimiento ‘¿Cómo salir del imaginario dominante?’ (Icaria, 2008) en el que reclamaba cambios reales ante el riesgo de un colapso por hiperconsumo. Con una visión que para unos será ilusoria y para otros la cruda realidad, fue el primero en utilizar este concepto para cuestionar que los valores sobre los que reposan el crecimiento y el desarrollo, y muy especialmente el progreso, no corresponden para nada con aspiraciones universales profundas.

“Desgraciadamente, ni la crisis económica y financiera ni el agotamiento del petróleo suponen forzosamente el final del capitalismo, ni siquiera de la sociedad del crecimiento. El decrecimiento tan solo resulta planteable en una 'sociedad del decrecimiento', es decir, en el marco de un sistema que se base en otra lógica. La alternativa es, por lo tanto, en efecto: ¡decrecimiento o barbarie!”, argumentaba en una entrevista. Añadía que cuanto más escaseen los recursos, el valor de determinados productos seguiría aumentando y, por lo tanto, el capitalismo crecería a expensas de la sociedad y de una mayor desigualdad. ¿Les suena?

Ahora, 16 años después del ensayo de Latouche, el científico Antonio Turiel, uno de los que también más ha reflexionado sobre el decrecimiento, publica ‘El futuro de Europa’ (Destino y Columna Edicions). El investigador del CSIC defiende, ante lo que denomina la “tecnofantasía”, que decrecer es la clave para que la industria sea sostenible.

Turiel centra su teoría en Europa y parte de una premisa llamativa. Considera que la transición energética “no funciona ni funcionará”. Explica que aquí no existen los recursos necesarios y que eso obliga a adoptar una estrategia distinta. Cita la industria eólica europea como ejemplo más evidente de lo que considera un fracaso. Recuerda que las 10 primeras empresas de fabricación de aerogeneradores son chinas y que al final se ha demostrado que el plan actual ni permite tener soberanía energética ni es rentable. Así que, vistos los pros y contras, auditadas las renovables que funcionan mejor y las que no, la pregunta incómoda que toca formularse es: ¿Energía para hacer qué?

Los sacrificios a los que la perversión del actual modelo obliga a los habitantes del sur global no son suficientes, tras esquilmarles los recursos y convertirles en los primeros refugiados climáticos, y ya interpela a las clases medias de los países del norte, por más debilitadas que estén (que lo están). Sí, tiene un componente de injusticia porque algo que ya ha quedado demostrado es que no se exige lo mismo al asalariado que al adinerado y se responsabiliza más al trabajador pobre que al que puede pagar el coche de bajas emisiones. Los chalecos amarillos franceses fueron el aviso de que algo fallaba y la cuestión es si Europa está en condiciones de elegir el camino correcto y a la vez más igualitario.

“Al final, la base de la verdadera sostenibilidad ambiental es una estructura social firme y saludable”, defiende Turiel. Frente a lo que se ha denominado ecofascismo y que va de Trump a Vox pasando por las opciones rojipardas que desde la izquierda abrazan tesis negacionistas o retardistas, este científico defiende el decrecimiento como la alternativa “radicalmente democrática e igualitaria para conseguir una transición sostenible para la sociedad”.

Turiel, como otros científicos y tímidamente cada vez más economistas, apunta que el error fundamental es el actual sistema económico. Nos hemos equivocado y toca rectificar. Nos pensábamos que no había límites biofísicos y lo que estamos haciendo es acelerar la degradación. Intervenir el mercado en el sentido acertado no implica decretar un modelo de sociedad comunista, por más que esa sea la parodia a la que recurren los defensores del modelo neoliberal, sea en València, Madrid o Washington. De lo que se trata es de cambiar desde dentro del sistema lo que nos está convirtiendo en una sociedad cada vez más desigual y con menos futuro.

jueves, 21 de noviembre de 2024

"UNA LUZ QUE BUSCA ENCENDERSE". Irene Vallejo, El País 17 NOV 2024

En nuestro presente de muros y alambradas, de prejuicios que levantan las sociedades divididas, debemos recordar que todos nacemos extranjeros

Curiosa incurable, siempre me asombró la creatividad del lenguaje y sus extraordinarias metáforas. De niña me intrigaba la expresión “tu media naranja” y trataba de escudriñar la relación de los cítricos con nuestros locos, atribulados, eufóricos amores. Años más tarde leería la historia de un antiguo banquete en Atenas, contado por Platón, donde nació esta extraña simbología ácido-erótica. Durante el suave invierno griego, un grupo de amigos se reúnen para celebrar una fiesta, con música y abundancia de vino. Sócrates, que es propenso a distraerse con sus pensamientos, llega tarde, cuando el festín ya ha empezado. El joven Erixímaco lo recibe con estas palabras: “Propongo echar a la flautista”, la única mujer de una reunión solo para hombres, “y que nosotros pasemos la velada en mutua conversación”. Y así, expulsando de la estancia a la voz femenina —–detalle revelador que quizás explique ciertas cosas—, comienza un legendario coloquio sobre el amor.

Al hilo de las copas y el duelo de discursos, el escritor cómico Aristófanes, uno de los invitados al banquete, toma la palabra para improvisar un mito acerca de nuestros antepasados, fascinantes criaturas andróginas con cuatro piernas, dos órganos sexuales y dos rostros cada una. Arrogantes y orgullosas, desafiaron a los dioses. Zeus castigó su osadía cercenando a cada una en dos partes para debilitarlas. Les dio un tajo, estiró la piel cortada y formó el ombligo, como si cerrara una bolsa con cordel. Desde entonces, todos los seres humanos, sus descendientes, nos sentimos incompletos. Cuando creemos reconocer en otra persona parte de nosotros mismos, nos abrazamos a ella, tratando de revivir aquella unidad originaria. Mientras trenza con humor su discurso sobre el amor, Aristófanes afirma que somos esa esfera demediada, esa naranja partida, ese individuo roto que trata de reunirse con su mitad extraviada en el universo. Ahí nace la metáfora de la fractura interior, el ideal romántico de la búsqueda del otro yo.

En réplica a esta fábula, Sócrates comparte lo que le enseñó una extranjera de la ciudad de Mantinea, Diotima, “que era sabia en estas cuestiones”. Hasta entonces el amor humano no había sido un tema principal de la filosofía. Diotima representa un enigma, no hay ninguna otra referencia a esta pensadora en los textos griegos. La pregunta sobre su existencia real ha inspirado innumerables debates. Quienes la defienden subrayan que todos los que intervienen en los diálogos platónicos eran personas de carne y hueso, y no hay motivo para considerarla una excepción. Otras voces señalan la ausencia de las mujeres en la conversación filosófica de la época y piensan en un personaje ficticio, utilizado por Platón para exponer su teoría. Nunca sabremos si existió de verdad o es una figura imaginaria, como la Dulcinea cervantina.

Según Sócrates, la sabia mujer describía la experiencia erótica con palabras insólitas y provocativas. Afirmaba que el Amor, lejos de ser bueno y bello, es carencia y puro deseo. Por lo tanto, no podía ser un dios, ya que es imposible que la divinidad sufra déficit de bondad o belleza. Eros no es todopoderoso, sino el hijo de una mendiga, y por eso aprendió a embelesar con su charlatanería. Lo describe como un ser intermedio entre lo mortal e inmortal, el demonio —mixto, híbrido, mestizo, poliédrico— que cose lo humano y lo divino. Con aspecto flaco, desamparado y descalzo, permanece siempre al acecho de aquello que es atractivo. Enamorarse sería, en definitiva, el impulso de los mortales, siempre pobres y ávidos, hacia lo que no poseen: la hermosura, el bien, la sabiduría. Quienes aman con este eros mendigo y anhelante se parecen al protagonista del cuento El perseguidor, de Julio Cortázar, ese saxofonista entusiasta, febril y hundido en la miseria, inspirado en Charlie Parker, que desea de forma obsesiva acceder con su música a realidades inexploradas. Su oscuridad apasionada es “una luz que busca encenderse”.

Diotima y Aristófanes amaron de formas distintas, en antítesis: uno se buscaba a sí mismo —la media naranja—, la otra anhelaba unirse con lo distinto —el deseo que cose—. En realidad, Diotima no hizo tanto el elogio del amor, sino de lo mezclado, incompleto e imperfecto. De lo migrante y mendicante. De los seres periféricos y fronterizos, entre dos mundos. Nos dice que amar no es la búsqueda de tu mitad extraviada en el planeta, sino ese poderoso magnetismo que nos acerca a lo diferente. El vaso comunicante entre realidades distintas. Las palabras de Diotima son un homenaje a los seres hambrientos y sedientos, seguidores eternos de aquello a lo que aspiran. A quienes no encajan. Como la flautista expulsada del banquete. Como ella misma, filósofa allí donde los hombres se apropiaban en exclusiva de la palabra. CONTINUAR LEYENDO

miércoles, 20 de noviembre de 2024

“YO ES UN OTRO”, O CUANDO COMPETIMOS CONTRA NOSOTROS MISMOS. David Becerra Mayor, elDiario.es 17 NOV2024

|

| Los dos cuerpos de 'La sustancia' |

Decía Jean-Paul Sartre que el infierno son los otros. La poeta Ángeles Mora discutía la premisa del existencialista francés asegurando que el infierno, lejos de ser el otro, está en nosotros. La poesía, al menos aquella que quiere luchar contra el inconsciente que la produce, debe indagar en el interior del individuo para encontrar allí el infierno que nos constituye, el otro que nos habita.

No es casualidad que en la poesía aparezcan tantos sujetos escindidos –o tachados o barrados, diríamos à la Lacan–: sujetos poéticos que se desdoblan para dialogar con ese otro que vive en su interior y le impide decir yo-soy, presentarse como una subjetividad plena y autónoma. La intimidad de la serpiente, de Luis García Montero (2003), se abre con un poema titulado Cuarentena, que escenifica un diálogo entre un poeta que ha alcanzado la madurez al cumplir los cuarenta años y el joven que fue, de veinte años, militante y comprometido, que impertinente le mira desde la fotografía y le sanciona la renuncia de los sueños por la mera supervivencia, la sustitución de la exclamación de la protesta por la interrogación de la duda, el cambio del corazón por la razón. En la conversación se reprochan imposturas y traiciones. La presencia de ese otro que le habita genera malestar en un sujeto que sin embargo no puede sacárselo de encima. No le queda otro remedio que convivir con él. A la manera ilustrada, en lugar de batirse en duelo con el enemigo que lleva dentro, inician una negociación para alcanzar consensos y lograr una convivencia pacífica.

En Casa de citas, publicado en Contradicciones, pájaros (2001), Ángeles Mora también se desdobla. La poeta se mira desde afuera y descubre que su poesía ha sido escrita por otra. Dictados por su inconsciente patriarcal, sus versos dialogaban con los grandes nombres de la literatura universal, “casi siempre varones”, que se daban cita en los paratextos. Si Walter Benjamin hablaba, en sus Tesis sobre la historia, del burdel del historicismo para referirse a la manera en que las clases dominantes acudían a la historia para vaciarla, violarla y hacerle decir lo que legitimaba su posición en el poder, Mora describe en este poema el funcionamiento de un burdel literario, esa “casa de citas” en la que se configura una historia literaria únicamente compuesta por ene hombres de prestigio que desplazan u opacan otras historias escritas desde fuera de los lugares prestigiados por la institución de la literatura. A diferencia de lo que ocurre en Cuarentena, en Casa de citas el yo no quiere llegar a ningún acuerdo con el otro del pasado, quiere extirparlo, establecer una ruptura en su inconsciente para, a partir de esa fisura, poder acaso alumbrar un inconsciente nuevo que sea capaz de rastrear las huellas de todas aquellas mujeres cuyas voces han sido borradas de la historia literaria.

“Je est un autre”, escribía, barrado, Arthur Rimbaud: “Yo es un otro”. No solo porque todos somos el otro de alguien, sino porque cobijamos un otro que determina nuestros pasos, nuestros gestos, nuestro lenguaje, y del que nos queremos desprender. Pero también el yo es un otro cuando se mira desde fuera, cuando la noticia que tiene de sí mismo es la imagen que le devuelve el espejo; el yo es un otro en la medida en que proyecta una imagen externa que no dice tanto lo que es como lo que quiere llegar a ser. Este desdoblamiento del sujeto entre lo que realmente es y la imagen que proyecta –desdoblamiento con constantes desajustes que inaugura una relación problemática del sujeto consigo mismo– está magníficamente narrada en la película La sustancia, escrita y dirigida por Coralie Fargeat y protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley. CONTINUA LEYENDO

martes, 19 de noviembre de 2024

"LIBERTICIDIO". Luis García Montero, El País

Hay políticos que dicen amar a su país, pero olvidan todo lo que beneficia a su país

La historia nos ha enseñado que el fin no justifica los medios. La lucha por buenas causas se corrompe cuando en nombre de las ilusiones justas utilizamos medios que deterioran la convivencia. El siglo XX asistió a la falsificación de la palabra comunismo cuando Stalin impuso el terror en nombre de la justicia social. Hay dinámicas graves que no sólo alientan unos medios inaceptables, sino que olvidan o descuartizan sus fines. Asegurarse el poder por todos los medios acaba siendo el único fin. Los malos medios caracterizan el comportamiento de los que no tienen otro fin que su propia ambición, es decir, de los que traicionan el fin que dicen defender. Bueno es recordarlo ahora, cuando el neoliberalismo asalta de manera crispada la política de los países que tienen como fin una democracia social. Ya no vale identificar el progreso con la vida justa y la dignidad humana. En nombre de una libertad definida como la ley del más fuerte, el neoliberalismo desata la furia liberticida que rompe el Estado. Se trata de un camino sin escrúpulos hacia el autoritarismo.

Hay políticos que dicen amar a su país, pero olvidan todo lo que beneficia a su país. Los falsos patriotas son el mejor ejemplo de esta dinámica. Por amor a España van a Europa a trabajar contra los intereses de España. Por amor a la libertad financian la pseudoprensa que manipula la información y los jueces que hacen una pseudojusticia poco independiente. Por amor a España convierten el debate político en un espectáculo de insultos y crispaciones. Por amor a España utilizan el sufrimiento popular de una tragedia para extender discursos de odio.

España necesita una derecha democrática que se aparte del populismo liberticida de la extrema derecha. Pero hay quien considera que la democracia europea es ya, en medio de una pandemia neoliberal, la vieja dama que debe ser abandonada a su suerte en una residencia de ancianos.

lunes, 18 de noviembre de 2024

"DONALD TRUMP EN PAIPORTA". Xan López, El País

La oleada reaccionaria avanza para aplastar los “excesos” democráticos y sociales de la modernidad

Estos días he recordado un relato de Franz Kafka en el que un mensajero imperial debe entregar un mensaje crucial, susurrado a su oído por el propio emperador moribundo. Inmediatamente se pone en marcha, apartando con los brazos a las multitudes que se aglomeran en el palacio. Es un hombre “robusto, incansable”, que cuando encuentra resistencia de esas multitudes cuyo “número no tiene fin” puede señalar a su pecho, donde brilla el símbolo del sol imperial. Eso facilita su viaje, más que a cualquier otro hombre. Y, sin embargo, apenas es capaz de avanzar. Aunque consiguiera salir de la estancia imperial, todavía tendría que atravesar innumerables cortes, palacios y murallas, la inmensa capital imperial en el centro del mundo, su camino apenas comenzado obstruido por infinitos cuerpos entrelazados. Fantasea con llegar a los amplios campos, donde podría volar. Pero nunca llegará. Algunas veces ni los más capaces pueden hacer suficiente.

La noche del 5 de noviembre veo cómo las buenas gentes de Pensilvania, Míchigan y Wisconsin devuelven la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump por un margen de apenas 250.000 votos. El mensaje sobre la necesidad de defender las instituciones frágiles e imperfectas de la democracia, a los más vulnerables, tampoco ha podido ser entregado. Aquellos que podían señalar a los viejos símbolos de autoridad, como la tradición constitucional estadounidense o el orden liberal internacional, tampoco han podido salir del palacio. Sí que ha sido entregado el mensaje de la dominación jerárquica, de la posibilidad de unirse al bando ganador aunque sea como el más miserable de los dominadores, siempre a punto de convertirse en la siguiente víctima. La oleada reaccionaria, una vez aplastados los “excesos” democráticos y sociales del siglo pasado, ya avanza para machacar lo que queda del espíritu universalista y emancipador de la modernidad.

Más cerca, leo cómo la alcaldesa de Paiporta llama a la delegada del Gobierno en Valencia la tarde del 29 de octubre. Mi pueblo se está inundando, le dice. No está preparado para esto. Va a morir gente. Ya está muriendo. La delegada a su vez llama por cuarta vez en ese día a la consellera responsable de emergencias. Una hora y pico más tarde la Generalitat lanza la alerta, pero ya es tarde. La dana de octubre de 2024 —convertida en más probable y feroz por el cambio climático— ha matado al menos a 223 personas. Los portadores de los símbolos de la ciencia tampoco han podido entregar el mensaje sobre el peligro creciente del cambio climático, sobre nuestra falta de preparación, sobre la necesidad de reducir lo más rápido posible las emisiones de gases de efecto invernadero. Sí que ha sido entregado, en Valencia como en otros lugares, el mensaje de recortar todavía más nuestra capacidad de respuesta, de reducir los impuestos a los que más tienen, de elegir a los peores gobernantes en el momento de mayor peligro.

Trump y Mazón representan la misma propuesta de gobernanza. Estos días es imprescindible hablar de ellos a la vez, aunque esa perspectiva más amplia desdibuje algunos detalles. Es mucho lo que comparten: el Estado como protector y botín para los míos, como disciplinador y ruina para mis enemigos. Unas instituciones que no están para proteger ni para regular ni para avanzar, sino para garantizar que cada uno permanezca en su sitio. El sálvese quien pueda, el gobierno de los negacionistas, el gobierno de los incompetentes. Ante esto, de nuevo, hay que entregar un mensaje desesperado: las infraestructuras, los protocolos y nuestros sentidos comunes del siglo XX, entre otras muchas cosas, no están preparados para el clima del siglo XXI. Si queremos sobrevivir necesitaremos un colosal esfuerzo de mitigación climática, antes de que cualquier adaptación se vuelva imposible. Necesitaremos una sociedad civil y unas instituciones más robustas, unos sindicatos más fuertes, unos partidos más audaces y un Estado que coordine y proteja ante una amenaza creciente. Este proyecto es el opuesto al proyecto reaccionario, cuyo mensaje sí se extiende por todo el imperio. El fascismo y la crisis climática poco a poco se están entremezclando en una única amenaza indistinguible.

Es fácil obsesionarse con que el fallo está en el propio contenido de nuestro mensaje. Si fuese más vehemente, más empático, más inteligente, si hubiese insistido en esta u otra cuestión, casualmente la que yo considero más importante, sin duda habría triunfado. Pero el problema no está en el mensaje susurrado en el oído, en si sus palabras contienen el encantamiento preciso. El problema está en que la autoridad de los símbolos que le abren paso puede ser la mejor disponible, pero hoy es insuficiente. En que nuestro mensajero no es capaz de atravesar a las multitudes a las que desesperadamente queremos alcanzar. Solo abandonando el prejuicio del perfeccionamiento eterno del mensaje podremos empezar a reconstruir nuestros símbolos y nuestros mensajeros.

Judah Grunstein, jefe de redacción de la World Politics Review, sugiere que la característica fundamental de nuestras sociedades es la falta de confianza. La proliferación de las teorías de la conspiración, la polarización, la fragmentación mediática, el auge de la xenofobia y las tensiones geopolíticas, pueden verse como respuestas inevitables a la falta de confianza entre países, en las instituciones, en los medios, en los demás. Las elecciones en Estados Unidos han sido un plebiscito contra la falta de confianza. Gradualmente, todas las elecciones son esas mismas elecciones. Los defensores de un proyecto imperfecto con una autoridad marchita se ven cada vez más impotentes para contener una marea que les rodea y que desborda todas las antiguas murallas. El proyecto de la dominación jerárquica, el de aplastar a alguien para ganar algo, parece más creíble que el del buen gobierno. Al menos para una mayoría frágil y volátil, desconfiada de sí misma, pero muchas veces suficiente.

Los mayores apoyos a Trump han estado entre la población que dice prestar ninguna o poca atención a las noticias sobre política. El vacío lo llena una red fluctuante de bulos y timos algorítmicos, perfectamente financiada, que produce una sensación de desconfianza omnipresente. Esa desconfianza juega incluso a favor de Trump: mucha gente no cree que vaya a hacer muchas de las cosas en las que lleva insistiendo meses. Estos son los nuevos mensajeros, que portan unos nuevos símbolos de autoridad. ¿Dónde están los nuestros? La mayoría fueron barridos por la revolución neoliberal. Como ya contaron Peter Mair o Ignacio Sánchez-Cuenca, vivimos las secuelas de una crisis profundísima de representación e intermediación. Todo un mundo de ideologías, partidos, sindicatos, asociaciones y medios, sostenes de un consenso que parecía eterno, fueron barridos en pocos años. El mensaje es similar al de antaño, algunas veces demasiado similar, pero cada vez son menos los que pueden entregarlo.

Decía Mario Tronti, después de la victoria totalizadora del capitalismo, que la forma más adecuada de hacer política sería ahora la de hacer oposición desde el gobierno. Pensamiento avanzado, que hoy se confirma. Todos los gobiernos de los antiguos símbolos parecen condenados a realizar una oposición permanente a poderes entregados a la erosión de la confianza. El realismo nos dice que llevamos tres o cuatro décadas siendo siempre oposición, remando a contracorriente. La ciencia nos dice que tenemos cada vez menos tiempo para evitar catástrofes insoportables. La restitución de unos símbolos y de unos mensajeros a la altura de estos peligros, más que el eterno refinamiento de un mensaje cada vez más impotente, es la tarea del presente. Una tarea previa, quizás más humilde, de infraestructura, de puro mecanismo. Es tentador soñar con los campos donde podríamos volar, pero todavía no hemos atravesado la primera muralla del palacio.

Xan López es activista climático y coeditor de la revista Corriente Cálida.

domingo, 17 de noviembre de 2024

"LA BATALLA PERDIDA". José Luis Sastre, El País

Estamos en una sociedad segmentada en grupos de seguidores y abocada a una polarización partidista. El mundo se explica en sus divisiones y las opiniones tienen más peso que los hechos

Algunas batallas se han perdido ya, o se han perdido de momento. Quizá nunca se dieron del todo. Mucha gente ha decidido confiar en los bulos y no sirve que esas falacias se demuestren falsas o que se desmonten con argumentos. No basta con los hechos para quien ha escogido creer y ha llegado a la conclusión, engaño tras engaño, de que a ellos no les van a engañar igual que a los demás. No se trata solo de las informaciones falsas que aparentan ser ciertas y que se difunden a menudo sin querer, de teléfono en teléfono; sino de las otras: las que provocan el miedo o el odio de manera deliberada porque pretenden que todo salte por los aires

Dijimos durante muchos años que las redes sociales no eran la vida real, pero que fuera un mundo virtual no lo volvía un mundo de ficción. Ahora, la información llega antes por las redes que por los medios convencionales, atrapados en la eterna e irresoluble crisis del periodismo. Ahora, la vida tiene dinámicas propias de las redes: logra más visibilidad quien más grite o polemice. Uno puede quedar proscrito por describir aquello que haya visto con sus ojos y, en cambio, puede saltar a la notoriedad por especular con todo lo que no haya visto. El resultado es una sociedad segmentada en grupos de seguidores, que mezcla la verdad con las mentiras y abocada a una polarización partidista. El mundo se explica en sus divisiones y las opiniones tienen más peso que los hechos. Al cabo, las opiniones son objetivas y los hechos, subjetivos.

La tragedia de Valencia ha demostrado de nuevo el alcance de los bulos y, más que eso, lo difíciles que son de combatir. Ofrecen una explicación rápida, aunque sea falsa, y alimentan la sensación de sospecha. Es probable que esa sea la única verdad que contengan, por encima incluso de su vocación de ser creídos: la vocación de que la gente no se crea nada más. Que sospeche. Que recele. Que no haya verdades y que la incertidumbre sólo pueda combatirse con sospechas. Una sociedad desconfiada y recelosa.

Para quienes han decidido creer, la batalla de los hechos está perdida. El periodismo deberá cumplir su función y contar aquello que esté demostrado, porque los hechos hacen más falta que nunca por mucho que los destierren. Pero con eso no alcanza y eso hay que asumirlo cuanto antes: ya cuesta más desmontar un bulo que confirmar un titular.

La pregunta de qué podemos hacer invita a responderse que no hay otra salida más que seguir haciendo lo que se exige al periodismo: su trabajo. Sinceridad y precisión, en palabras de Bernard Williams. Pero la inercia de la época lleva a pensar que eso cambiará poco las cosas. Quizá las cambie el tiempo, que es lo que se dice cuando no se sabe qué decir. Entretanto, tiene sentido preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí y si esta conspiración contra los hechos se explica sólo en lo bien que se organizaron los propagadores de las mentiras. Algo hicimos mal si otros nos arrebataron ante mucha gente aquello que costaba años conseguir: su credibilidad y su confianza.

sábado, 16 de noviembre de 2024

"GOYTISOLO SILENCIADOR". Najat El Hachmi, El País 15 NOV 2024

|

| El escritor Juan Goytisolo, en la calle de su casa de Marrakech (Marruecos), en 2014. BERNARDO PEREZ |

Palabras como decepción o desengaño no me alcanzan para describir la tristeza, la rabia, la constatación de que a quienes se hace callar siempre es a nosotras

Todavía hoy me emociono al escuchar la sintonía del programa Alquibla de TVE. Para el común de los espectadores debió de ser un programa divulgativo más pero para mí, en un tiempo sin internet ni parabólica, era un puente con mi primera infancia, un asidero, un espacio en el que se me contaba la realidad al otro lado del Estrecho con toda su complejidad y en una lengua que era más mía que el árabe. ¿Cómo no iba a admirar a ese escritor español que tan bien parecía conocer la sociedad marroquí? ¿Cómo no tenerlo por referencia si era una respetada voz que escribía contra el racismo y los estereotipos que nosotros padecíamos? Ahora, con la aparición del documental Little Girl Blue de Mona Achache y lo que en él relata se me agria la admiración que tenía por Juan Goytisolo y palabras como decepción o desengaño no me alcanzan para describir la tristeza, la rabia, la constatación de que, en caso de duda, a quienes se hace callar siempre es a nosotras.

En este caso no tiene sentido plantear el debate en términos de separación entre la obra y el autor porque el barcelonés hizo gala de su defensa de valores fundamentales, de su compromiso. Parece ser que más con la pluma que con sus actos. Fui ingenua cuando me sentí halagada por los elogios que me manifestó después de leer mi primera novela, dedicada a la violencia y los abusos en el seno familiar. Siempre me extrañó, eso sí, que un homosexual pudiera vivir con su amante en un país en el que, por imperativo teocrático, sigue siendo delito ser gay o lesbiana. No quise ver entonces lo que me produce un enorme dolor hoy por toma de conciencia: que los intelectuales de izquierdas que amaban Marruecos podían contar las bondades de mi país de nacimiento porque su estatus allí es de la clase alta privilegiada, que ser europeo en la dictadura de Hassan II o Mohamed VI era y es disfrutar de los derechos que no tienen los autóctonos. Si, como se dice en el documental, Goytisolo impuso silencio a la víctima en base a la cultura local su hipocresía es todavía más grave dado que siempre instó a la opinión pública española a deshacerse de sus prejuicios sobre “el moro”. La normalización de los abusos sexuales en Marruecos no se debe a la cultura particular sino a la común cultura de la violación. Si a Mona Achache la violó el amante de su abuelastro con el silencio cómplice de éste, ¿qué no les pasaría a otras mujeres de su entorno más pobres? “Siempre obligada a callar”, así era descrita la mujer marroquí en un capítulo de Alquibla.

viernes, 15 de noviembre de 2024

"Hablar para combatir el miedo: la premisa es la palabra, no tanto la denuncia". Ana Requena Aguilar, elDiario.es 14 NOV 2024

La ruptura colectiva del silencio tiene más que ver con el desahogo y la visibilización que con la búsqueda de castigos penales, aunque al final sean estos los que más protagonismo toman. Eso convive con señalamientos concretos, con la necesidad de reparar el daño sufrido y con la dificultad de saber qué hacemos con todo esto

“Nunca dejaremos de tener miedo a la visibilidad, a la fría luz del escrutinio y, quizá, a ser juzgadas, a experimentar dolor, a la muerte. Pero ya hemos pasado por todas esas cosas, a excepción de la muerte, y lo hemos hecho en silencio. En todo momento me recuerdo a mí misma que aun si hubiese nacido muda, o hubiera mantenido un juramento de silencio de por vida para sentirme más segura, habría sufrido de todas maneras y pese a todo moriría”. En diciembre de 1977, la feminista negra y lesbiana Audre Lorde impartió una conferencia en la que hablaba de la transformación del silencio “en lenguaje y acción”.

A Lorde, que murió en 1992, le hubiera gustado asistir a la última década: su texto, una explicación de lo funcional que es el silencio para los sistemas de opresión y, al mismo tiempo, una reivindicación de la palabra como motor del cambio, bien podría ser la descripción de estos años en los que el silencio de las mujeres se ha roto como nunca. Esa conferencia está ahora recopilada en el libro Hermana otra (Editorial Horas y Horas).

El caso Errejón ha propiciado otro repunte de la palabra. Los testimonios de varias mujeres sobre los comportamientos ejercidos por el exdiputado, y su dimisión, rodeada de un gran revuelo social y político, han movido el avispero en el que muchas, muchísimas, guardan las historias de machismo, acoso y agresión que han acumulado.

La ruptura del silencio es una de las características que definen lo que algunas han descrito como cuarta ola feminista. El 5 de octubre de 2017, el New York Times publicaba una contundente historia en la que acusaba a un poderoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein, de acoso y abuso sexual a decenas de actrices.

Mujeres de todo el mundo se lanzaron a compartir sus propias historias bajo el hashtag #MeToo, pero hubo otros, desde #MiPrimerAcoso hasta el #Cuéntalo. En España, el caso de 'la manada' funcionó también como catalizador de cientos de testimonios. Iniciativas como los blogs EverydaySexism, Micromachismos u organizaciones que empezaron a denunciar el acoso callejero en decenas de países, como Hollaback!, canalizaron testimonios y estimularon la conversación pública. Lo mismo sucedió con el #SeAcabó, iniciado por las jugadoras de la selección femenina de fútbol y que prendió otra vez la mecha.

La palabra

La premisa no es la denuncia, entendida como un dispositivo judicial, sino la palabra: las mujeres se han cansado de guardar silencio sobre experiencias y agresiones. Hablar es la manera de romper con la culpa y también con la idea de que lo que nos pasa es excepcional para señalar que estamos ante algo estructural que solo podemos combatir colectivamente. Hablar, romper el silencio, es un mecanismo para que, como ha subrayado Gisèle Pelicot estas semanas, la vergüenza cambie de bando, y la sociedad ya no pueda evitar la conversación sobre el machismo y la violencia sexual.

La periodista Cristina Fallarás publica esta semana No publiques mi nombre (Editorial Siglo XXI), una recopilación de algunos de los miles de testimonios que han llegado a su cuenta de Instagram en el último año y medio. De esa cuenta salió la historia que señalaba a un político que resultó ser Íñigo Errejón y que, al ser interpelado, renunció a todos sus cargos políticos. Fallarás aseguraba este miércoles en la presentación que el ánimo de los testimonios que recibe raramente es “punitivista o judicial”. Las mujeres acuden a su canal, afirma, como un vehículo para canalizar historias que pueden servir a otras para identificarse y romper sus propios silencios.

“Las redes nos prestan un espacio de construcción de memoria colectiva”, dice la periodista, que señala que la publicación de testimonios –“que no denuncias”– no es periodismo sino la construcción de esa memoria testimonial sobre “qué consideramos que es violencia machista, sea punible o no”.

Desde el caso Errejón han aparecido perfiles en redes sociales que reciben y publican testimonios sobre el sector editorial o de la publicidad, que se suman a otros que ya existían y que hablaban, por ejemplo, del mundo de la música. Hay quien se ha unido para compilar las historias de mujeres de una ciudad o de una comunidad autónoma. En el caso de la ciudad de Granada, los testimonios que se acumularon contra los cantantes de rap Ayax y Prok –que luego se completaron con los de dos exparejas de los artistas– han provocado el abandono de su mánager y la cancelación de un concierto previsto en el WiZink Center.

El debate sobre las consecuencias de esas publicaciones viene después. La ruptura colectiva del silencio de la última década tiene más que ver con el desahogo y la visibilización, con el echarle un pulso al miedo a hablar, que con la búsqueda de castigos penales, aunque al final sean estos los que más protagonismo toman. Eso convive con señalamientos concretos, con la necesidad de reparar el daño sufrido, con la dificultad de saber qué hacemos con todo esto, y con debates sobre cómo deben convivir los testimonios, las denuncias, los canales para exigir responsabilidades cuando toque y las garantías para todo el mundo.

Pero para todo eso no hace falta desacreditar el fenómeno de la ruptura del silencio y lo que supone la revelación masiva de las vivencias que quisieron hacernos pasar por 'lo normal'. “En el origen de nuestro silencio, cada una de nosotras pinta el rostro de su propio miedo: a ser menospreciadas, censuradas, juzgadas, reconocidas, desafiadas, aniquiladas (...)”, describe Audre Lorde en su texto, que incluye una frase muy citada en los últimos tiempos: “Tu silencio no te protegerá”.

miércoles, 13 de noviembre de 2024

"Intelectuales y medios de masas sacan a la antipolítica del ámbito marginal: conspiranoia, bulos y demagogia en ‘prime time’". Natalia Junquera, El País

| El escritor Arturo Pérez-Reverte, con Pablo Motos, el pasado lunes 7 de novieembre en 'El Hormiguero'. |

“Me ha gustado hoy el Rey: templado y valiente, aguantando y dando la cara mientras Sánchez se largaba y a Mazón, como es bajito, no se le veía. Lo que no comprendo es cómo se ha presentado allí acompañado de esa gentuza”, tuiteó el escritor Arturo Pérez Reverte, de 72 años (2,57 millones de seguidores en la red social X), tras los incidentes en Paiporta (Valencia). “El Rey, que no tiene poder ejecutivo, se queda a dar la cara. Pedro Sánchez, que lo tiene, huye. Un Rey que sufre por su pueblo y un presidente que lo desprecia”, publicó ese mismo día, en su cuenta de Instagram (319.000 seguidores), Victoria Federica, influencer de 24 años y sobrina de Felipe VI. Jaime de Olano, diputado, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, definió a Sánchez como “cobarde” y “mezquino” en redes y retuiteó el mensaje de un periodista que le llamaba “rata”. Los profesionales de la seguridad que evacuaron al presidente consideraron que quedarse habría agravado el riesgo para todos, incluidos los Reyes, a los que el jefe del Ejecutivo acompañaba en una visita solicitada por La Zarzuela a la zona más afectada por la dana. ¿Repararon en ello quienes hablaron de cobardía y no condenaron la violencia, o prefirieron sumarse a la opinión que creían más popular en un momento de comprensible indignación ciudadana?

Al día siguiente, 4 de noviembre, Pérez Reverte estaba sentado en el plató del programa más visto esa jornada, El Hormiguero, donde se refirió a los políticos —a todos— como “banda de irresponsables y de canallas”. “Tenemos una clase política que ha hecho de esto un negocio, su negocio, y nosotros somos peones, piezas de ese juego (...) Nuestra desgracia se llama clase política española (...) Sé que si fuera un joven ahora tendría mucha más desesperación, mucha más desolación, mucha más rabia, ganas de ajustar cuentas. Mi generación fue privilegiada. Yo crecí en los años sesenta y setenta, cuando el franquismo estaba en descenso, fui un joven afortunado. Ahora nacen sabiendo que la derrota es más posible que la victoria”, dijo.

Puede parecer crítica política, ese ejercicio sano y necesario que se vuelve imprescindible tras una tragedia para tratar de evitar o minimizar los daños en el futuro —la de Valencia no será la última dana y, una vez constatado el retraso en el mensaje de alerta de la Generalitat valenciana, la agenda de su presidente ese día y la actuación de alguna de sus consejeras, queda pendiente analizar qué habría ocurrido si el Gobierno central hubiese decretado el nivel 3 de emergencia nacional y asumido el mando del operativo—. Pero es antipolítica, algo muy distinto, que “daña la democracia”, interpreta la politóloga Pilar Mera, profesora del departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED; y que “puede llevarnos a una ola de populismo como la que padece EE UU”, según José María Lassalle, profesor de Filosofía del Derecho, consultor, exdiputado del PP y secretario de Estado en los gobiernos de Mariano Rajoy.

No es un fenómeno nuevo. El discurso del “Estado fallido” —una consideración que tiene, por ejemplo, Somalia—; el “España, nación sin Estado” —que proclamó la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo—; o la manipulación del eslogan solo el pueblo salva al pueblo. Todo ello es tan antiguo como Falange Española de las Jons, partido fascista y residual cuyo último programa electoral (2023) reza: “No creemos en la democracia liberal de partidos en la que se estafa descaradamente al pueblo en pos de intereses meramente privados”. Pero la antipolítica ha dado un salto cualitativo al salir de los círculos extremistas para instalarse en el prime time, en voces reconocidas y queridas por el gran público. Se expande de la mano de sus tradicionales aliados —la desinformación, la demagogia, el miedo—, bien asentada en un creciente recelo hacia las instituciones y los partidos políticos —en España, la confianza es 14 puntos porcentuales más baja que la media de la UE— y acelerada por la comprensible indignación ciudadana ante una catástrofe natural que pudo haber sido mucho menos devastadora, como revelaron a este diario profesionales de los equipos de respuesta ante emergencias.

El uso del dolor

“La dana”, explica Mera, “abre una nueva ventana de oportunidad y visibilidad para este discurso, porque en ese contexto es muy difícil ir a la contra sin que parezca que estás negando las consecuencias trágicas del desastre”. “Esa es siempre la estrategia de la antipolítica: utilizar el dolor real de las víctimas, porque es a través del dolor por donde empiezan a colarse los mensajes simplistas. En los últimos días hemos visto muchas alusiones al franquismo. La democracia tiene sus defectos, es necesario criticar la gestión, pero la alternativa no puede ser mirar con nostalgia un régimen donde no había libertad ni derechos”, apunta.

Sánchez-Cuenca: “Me aterra que personas que tienen un buen dominio del lenguaje utilicen su talento para deslegitimar aún más a la clase política. Puede ser muy popular, pero es una trampa: el problema no es la política, son algunos políticos, los malos políticos”

Pablo Motos dedicó 15 minutos de la entrevista a la última novela de Pérez Reverte, que salió a la venta el pasado 8 de octubre, y casi 45 a la política. Entre sus preguntas incluyó uno de los bulos más recurrentes estos días: “No puedo olvidar la frase de Pedro Sánchez cuando dice: ‘Si quieren ayuda, que la pidan’. Estás viendo a la gente ahogarse. Los primeros días son imprescindibles para encontrar supervivientes. ¿Cómo se puede tener esa indiferencia por la vida de las personas?”, planteó. Lo que el presidente realmente había dicho fue: “Quiero reiterar a la ciudadanía lo que, desde el primer momento, todos los miembros del comité de crisis del Gobierno de España y yo personalmente he trasladado al Govern de la Generalitat Valenciana y al presidente Mazón: El Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros, ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando faltan medios y ese no es el caso. No tiene que pasar”. Es decir, no estaba racaneando la ayuda, como podía deducirse de la frase mal transcrita, sino que se ofrecía a aportar todo lo que la Generalitat pidiese.

El escritor Juan Manuel de Prada publicó en Abc: “Estamos mostrando al mundo que España es un Estado fallido gobernado por hijos de la grandísima puta (...). Si los españoles de hogaño no tuviéramos horchata en las venas, tendríamos que ahorcarlos y después descuartizarlos”. Ignacio Sánchez-Cuenca, autor de La desfachatez intelectual, un libro que analiza “cómo muchos de los intelectuales españoles de mayor prestigio participan en el debate público de manera frívola y superficial”, afirma: “Los intelectuales tienen cierto olfato para saber qué está pasando en la sociedad. Pérez Reverte o De Prada entienden que ese tipo de mensajes van a tener una buena acogida en buena parte de la opinión pública y no los lanzan en un medio marginal o en un canal de YouTube, sino en medios tradicionales y de masas. El problema, y ellos lo saben, es que si todo lo que hay ha fallado, no queda más que probar una solución alternativa, como la que ofrezca Alvise [Pérez]. Y es un mecanismo que se retroalimenta: cuanto menos confianza social hay, mayores barbaridades dicen, y cuantas más barbaridades dicen, más atractivo se vuelve ese mensaje, el de que no hay salida salvo fuera del sistema. Me aterra que personas que tienen un buen dominio del lenguaje utilicen su talento para deslegitimar aún más a la clase política. Puede ser muy popular, pero es una trampa: el problema no es la política, son algunos políticos. Los malos políticos”.

“Durante un tiempo”, comparte Lasalle, “la antipolítica estuvo marginada: por los medios de comunicación y por los partidos. Pero ahora tiene una potencia de fuego inédita”. Al igual que los demás expertos consultados, cree que algunos políticos han puesto de su parte, tirando piedras contra su propio tejado. “La antipolítica se alimenta de emociones y conecta muy bien con las dinámicas de la conspiración. En la medida en que la política no es transparente a nivel institucional y no proyecta ejemplaridad, favorece ese relato sobre lo oculto. Aparece una pseudo-élite para acompañar ese discurso del misterio, como Iker Jiménez y los supuestos profesionales de la sociedad civil que le acompañan, y conectan, porque en un entorno de incertidumbre el misterio es tremendamente atractivo”.

La dana ha sometido a la industria del bulo a una actividad frenética, con medios de comunicación serios invirtiendo casi tanto tiempo en contar lo que no pasó como lo que pasó. Horizonte (Cuatro), una de sus fábricas, fue convenientemente señalada tras mentir sobre las supuestas víctimas del aparcamiento de Bonaire, en Aldaia, donde aseguraron que había muchos cadáveres y finalmente no fue hallado ninguno. Pero, en su primera emisión tras el desmentido, una de sus colaboradoras, Beatriz Talegón, especuló ante 2,9 millones de espectadores únicos: “Alguien está generando caos para venir a imponer un orden. Me consta la operación de inteligencia, la trampa desarrollada en la que, por desgracia, algunos habéis caído. Esas fuentes que te han informado, Iker, estaban haciendo un trabajo”. Es decir, que los responsables de Horizonte no habían engañado a su audiencia, sino que fuerzas oscuras les empujaron a hacerlo.

Ya no es “polarización, es hostilidad”, subraya Víctor Lapuente, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford y catedrático en la Universidad de Gotemburgo. “La desconfianza ciudadana en los políticos siempre había oscilado: si había problemas económicos o de corrupción, subía; si se recuperaba la economía, bajaba. Pero el rendimiento económico no se ha correspondido con una subida de la confianza, sigue habiendo mucha bilis antipolítica. Algo se ha roto. En situaciones de miedo e incertidumbre hay dos pulsiones psicológicas bastante estudiadas: la búsqueda del hombre fuerte y la necesidad de identificar a un culpable concreto, cuando los problemas complejos, como lo fue la crisis financiera, nunca tienen un responsable único, sino que obedecen a factores entrelazados. A veces han sido los judíos; otras, los inmigrantes; hoy el chivo expiatorio son los políticos en general, lo público. Y ya no podemos culpar solo a las redes sociales. Está en la televisión, en la comunicación de masas”. “Periodismo ciudadano”, presume Horizonte, el programa de Iker Jiménez. “Vosotros sois los medios de comunicación ahora”, ha dicho Elon Musk, dueño de X (antes Twitter) y uno de los hombres que han llevado a Donald Trump de la mano hasta la Casa Blanca.

No ha sido de un día para otro. El 15-M disparó el interés ciudadano por la política. Las parrillas televisivas se llenaron de tertulias o programas políticos. Motos, que hacía un programa de entretenimiento, pasó a hablar de política. Jiménez, que hacía un programa de fantasmas y ovnis, también. Pero aquel interés, las ganas de involucrarse en lo público, se ha pervertido, según los expertos consultados. “La televisión”, explica la politóloga Pilar Mera, “estaba perdiendo: un dato de audiencia que ahora es un éxito hace años hubiera sido un desastre”. Y prosigue: “Es lo que explica que hoy haya, en la televisión, gente que ha querido sumarse a este carro, que además, es muy barato. Tertulias políticas adoptaron el formato de las del corazón, buscando el enfoque más espectacular y escandaloso. Pero no deberíamos tener miedo a decir que libertad de expresión no es libertad de mentir y que pluralidad no es colocar en situación de igualdad al científico que expone una realidad basada en el conocimiento con quien sale a especular. Curiosamente, hay políticos que han participado de esto, preocupándose más por el modo de comunicar que por lo que se comunica, jugando a la antipolítica. ¿Quién gana con eso? Quien se beneficia de generar caos. Las influencers, los Iker, que monetizan la información falsa; quien confunde la solidaridad de la gente con llamadas a entes abstractos como ‘el pueblo’ cuando en realidad lo que están diciendo es: ‘Déjame a mí’; los Alvises, los que proponen alternativas políticas simplistas y populistas; Vox... Desde luego no ganan ni el PSOE ni el PP, que se ha prestado a este juego pese a ser el principal perjudicado, porque lo que hace es reforzar a quien le puede hacer más daño como alternativa”.

El decreto de las ayudas no está supeditado a los Presupuestos. De hecho, se publicó en el BOE el pasado miércoles y está en vigor (aunque Sánchez, al anunciarlo, sí aprovechó para subrayar que los Presupuestos son, en la reconstrucción tras una catástrofe, “más necesarios que nunca”, y en esa misma línea han hablado otros miembros del Gobierno como María Jesús Montero y Carlos Cuerpo). El PP, no obstante, contribuyó a extender la idea falsa de que no habría ayudas sin Presupuestos.

Alvise Pérez, Vito Quiles, Javier Negre, Desokupa, Herqles... todos se desplazaron rápidamente a Valencia para lanzar, micrófono en mano, contenidos que no responden a los códigos deontológicos del periodismo. Mezclaron verdades con mentiras, ocuparon el espacio. “Llevo desde 2014 escribiendo sobre antipolítica y populismo”, afirma Lassalle, “y sigo sin saber cómo se ataja. “Lo que sí he aprendido —añade— es que el éxito de la antipolítica es, precisamente, nuestra reacción indignada. Ahí es donde encuentran la legitimidad de su discurso. No hemos sido capaces de entender la profundidad del fenómeno, y contemplarlo desde un desdén moral no sirve para neutralizarlo, lo alimenta. Tenemos que pararnos y pensar cómo frenar ese tsunami de desinformación y antipolítica. Es el gran reto que tenemos por delante”.

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)

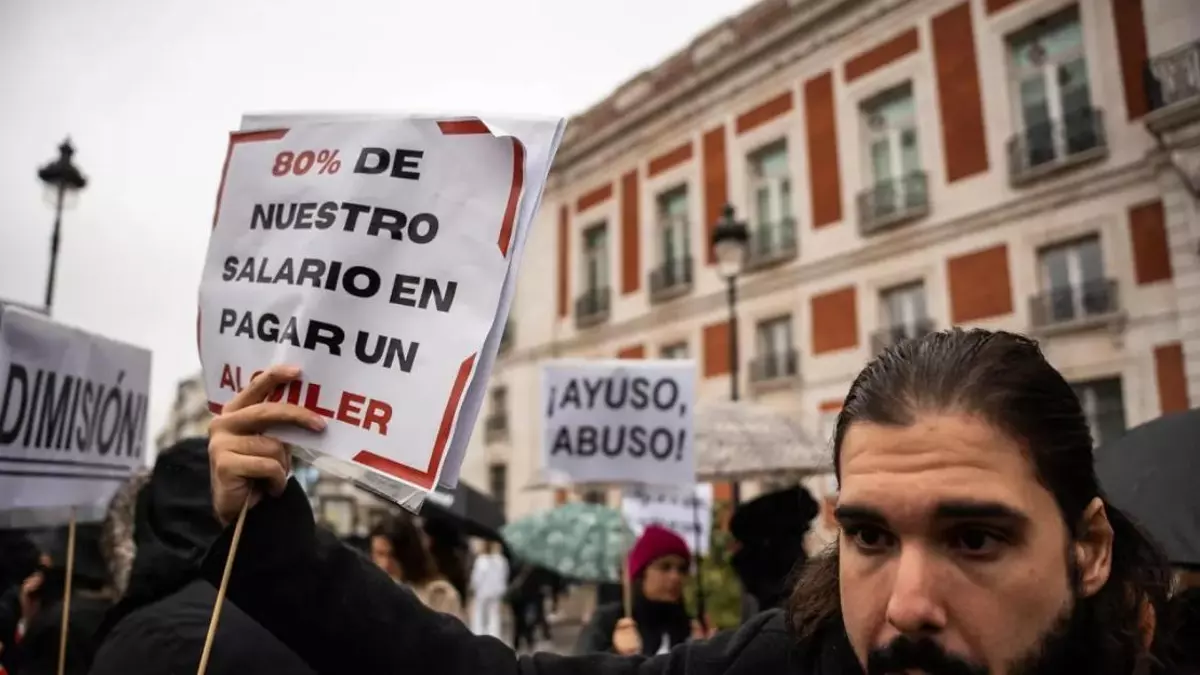

"EL RENTISTA VULNERABLE". Antonio Maestre, elDiario.es

Un hombre protesta con un cartel durante una manifestación por el alquiler en la Puerta del Sol, frente a la sede de la Comunidad de Madrid...

-

A LO LARGO de la historia (la historia es el archivo de los hechos cumplidos por el hombre, y todo lo que queda fuera de él pertenece al rei...

-

Ilustración de Sr. García sobre una foto de un campamento bombardeado en Nuseirat, Gaza, tomada por Emad El Byed. “En el principio fue la pr...

-

Arde el país como una carta vieja de amor en la chimenea de la pereza Arde el monte abandonado, arde la encina centenaria dejada de la mano ...