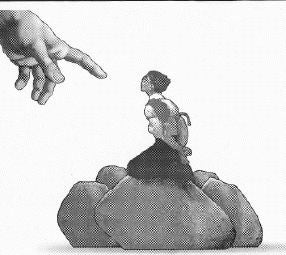

QUIZÁ la primera característica de la culpa sea su inclinación por escapar del interior de uno mismo y salir a exhibirse fuera. Apenas nos empezamos a sentir culpables cuando ya nos vemos amenazados por miradas ajenas y creemos que los demás han percibido nuestra ignominia y nos acusan sin piedad ni condescendencia. La vergüenza, de hecho, es el primer paso dado al exterior por la culpa. Es el atuendo inaugural del pecado para atraer la mirada acusadora y curiosa de quienes nos rodean. Pocas experiencias humanas sufren tan agudamente la contradicción de ser extraordinariamente íntimas y, al mismo tiempo, poseer una vocación de transparencia tan confusa y espontánea.

Es cierto que la culpa tiene el prestigio de ser una experiencia privada que desarma sin necesidad de argumentos todos los intentos de justificar una culpa compartida. El recurso a una culpabilidad colectiva, cuyo ejemplo más debatido es la supuesta culpa del pueblo alemán en el genocidio, ha sido tachado enseguida por muchos moralistas como un simple pretexto, como una argucia destinada a lograr que todos se vuelvan culpables para que nadie lo sea. A la culpa se la exige que haga gala de individualidad, de esa vehemencia que nos permite sostener de modo autoritario que «la culpa es mía y solo mía», como si se tratara de la más sagrada propiedad.

Sin embargo, la culpa tiende mostrarse por cualquier rendija que encuentra. Primero, en su modo de vergüenza, reclamando la observación de los demás como intensificación de la falta propia. Y, en segundo lugar, contagiando la culpa al conjunto de la sociedad para encubrirse, para intentar justificarse tras una socorrida responsabilidad general. En ambos casos, ya sea de forma pasiva y vergonzosa, ya de modo activo y generalizador, el empuje exterior se vuelve siempre presente y proporciona a la culpa un carácter suprapersonal que choca con la secreta intimidad de que hace gala.

Ahora bien, también en dirección contraria las cosas pintan parecidas. No solo la culpa escapa de nosotros extendiendo su sombra en la familia, los amigos y la sociedad, sino que las culpas de otros nos contaminan con facilidad, colaborando con su infección en demostrar su poder supraindividual. No es gratuito que para explicar la existencia del dolor inmerecido y la existencia del Mal, se haya echado mano a la doctrina del pecado original, esto es, a una culpa trascendente que une al género humano en una falta común. Ni resulta arbitraria la existencia de ese sentimiento, tan irritante y desolador como irreprimible, que llamamos 'vergüenza ajena', que cuadra como primera manifestación de un componente aún más profundo e insondable que aquí identificamos como 'culpa ajena'. Con ello no queremos aludir a la fácil tendencia de echar enseguida la culpa al otro para salvar así nuestra responsabilidad, sino que intentamos aislar y subrayar el proceso inverso, por el cual la culpa de los demás nos alcanza y contamina con su aflicción y pesar.

Sentir 'culpa ajena' es una de nuestras emociones más oscuras y abrumadoras. Es en sí mismo inexplicable que los fallos, sufrimientos y faltas de los demás nos encojan el alma y nos conviertan de inmediato en pecadores culpables de una acción de la que, a lo sumo, hemos sido simples espectadores sin comprometer nuestra actividad. Sin duda, la 'culpa ajena' es uno de los sentimientos más confusos y decisivos del corazón humano, y, desde luego, el que inspira mayor piedad. La fuente, quizá, de la convivencia y la corresponsabilidad universal. El enemigo contumaz de cualquier inocencia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario