El azúcar, impulsor de la civilización capitalista, pasó de ser un producto de lujo a incorporarse al consumo de masas

Verás caballos desbocados derribar todas las barreras a su paso, verás bípedos que se jactan de ser imparables. Aseveran las teorías, escritas en el manso papel, que los mercados son capaces de regularse, que los líderes mantienen la cabeza fría, que el poder se modera en su propio ejercicio, que sigilosos límites detienen los peores atropellos. Sin embargo ciertos negocios e intereses se vuelven tan gigantescos que ninguna resistencia parece capaz de frenarlos. Galopan con un viento de intimidación y dominio acariciándoles las crines. Un decepcionado Tucídides escribió: “Por necesidad de su naturaleza los seres humanos dominan tanto como su poder les permite”. El autocontrol de los ávidos es una criatura de ficción.

Entre las más antiguas crónicas de dominación, ambiciones y riqueza destaca, simbólico, el negocio del azúcar, conocido en Asia hace más de mil años. Poseía el halo casi inalcanzable del privilegio y la dificultad: la receta de su fabricación era larga y laboriosa, mucho más que la sal. Exclusivo y codiciado, lo amaron durante siglos los emperadores chinos, rajás indios, califas egipcios, cortesanos persas y príncipes herederos. Existían otros edulcorantes como la miel, accesibles y universales, pero la dulzura más anhelada es siempre la del lujo.

En su ensayo Azúcar, una historia de la civilización humana, Ulbe Bosma describe cómo el sector azucarero impulsó la génesis de la civilización capitalista. Cuando el endulzante blanco se convirtió en objeto de deseo en Europa, españoles y portugueses fundaron haciendas en sus imperios de ultramar, en el clima propicio del Caribe. Pronto comprendieron que necesitaban mano de obra capaz de grandes esfuerzos bajo el intenso calor y la humedad de las plantaciones. Lo que siguió fue una historia de crueldad espeluznante a una escala inimaginable. Entre la mitad y dos tercios de la población africana esclavizada se destinó a las plantaciones de azúcar, donde se trabajaba en condiciones de extrema dureza y brutalidad. En su novela Azucre, Bibiana Candia explora un episodio poco conocido, el descenso a los infiernos de un grupo de adolescentes gallegos, reclutados tras un invierno que aniquila las cosechas, con la promesa de enriquecerse rápido. Su viaje a las fiebres, al encierro, al trabajo extenuante, a los castigos y mutilaciones sobrevivió en un testimonio verídico, las cartas reales enviadas desde Cuba pidiendo ayuda. Bibiana Candia recrea la pesadilla: “Dale caña, arrea. Y nosotros, unos con una hoz de mango corto, otros con machetes, agachados agarrando el tallo de hojas ásperas. Dale caña, sigue. No solo hay que tener cuidado de no cortarse las manos, también las piernas corren peligro. Las propias y las de los otros, sobre todo porque cuando el movimiento está mecanizado uno ya no mira. Sigue, corta, arrea. El látigo vuela como una serpiente”.

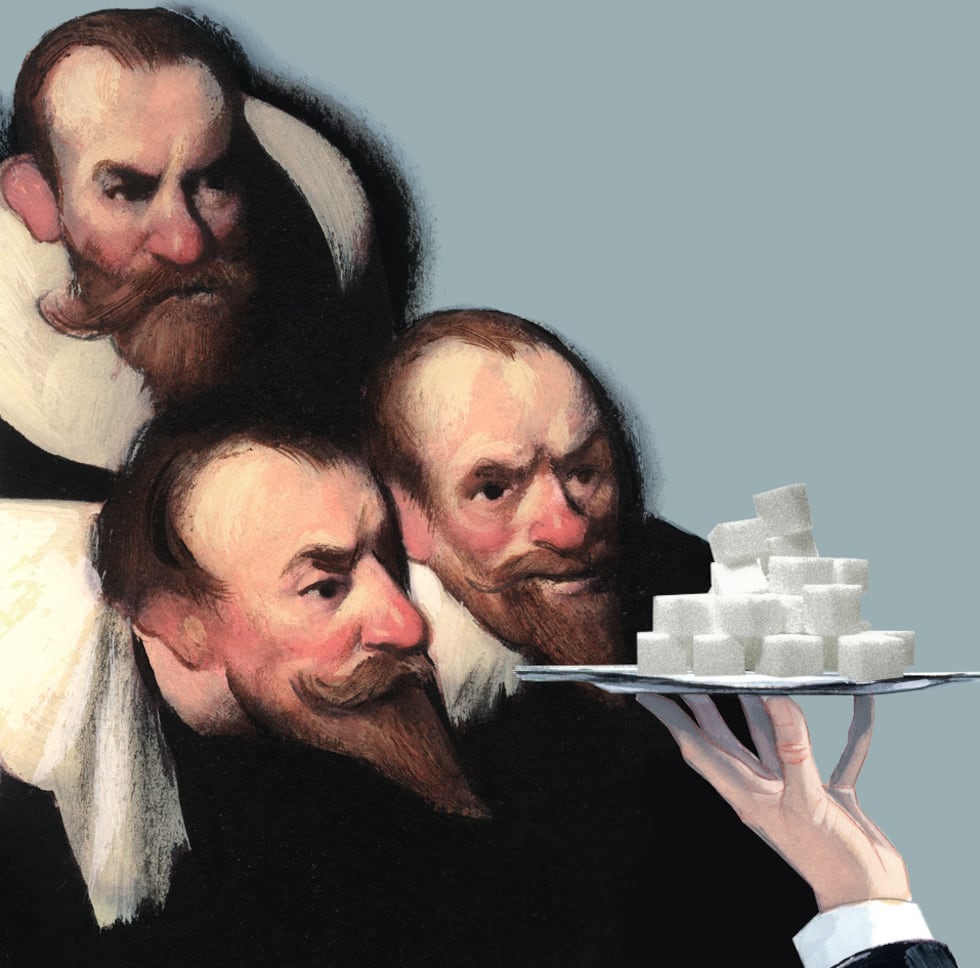

Desde su origen, el incipiente capitalismo bursátil del norte de Europa se alió con este lucrativo comercio. Entre las más antiguas del mundo, la Bolsa de Ámsterdam fue fundada en 1602 por la oscura Compañía de las Indias Occidentales. Las acciones nacieron como participaciones en barcos que secuestraban personas en África, las vendían en América para ser esclavizadas en las plantaciones y, con el beneficio, compraban azúcar para los mercados del viejo continente. En la pintura barroca flamenca, la mayoría de los personajes que posan en la penumbra, serenos y satisfechos, vestidos con suntuosos tejidos, amasaron su riqueza gracias a esos tráficos. Hoy, los defensores del mercado suelen reclamar la máxima libertad, olvidando que la nueva era comercial se edificó sobre la esclavitud.

La documentación habla de rutas comerciales, de grandes fortunas, de una realeza económica de familias azucareras y vidas silenciosamente truncadas. Cuando las leyes abolicionistas se impusieron gradualmente, nuevos abusos laborales sustituyeron a los previos. Los beneficios del dulce granulado crearon durante siglos enormes infortunios e ingentes fortunas. De hecho, el término Sugar Daddy, todavía en nuestros labios, remonta a principios del siglo XX en Estados Unidos, cuando los dueños de las azucareras alardeaban de su patrimonio con el trofeo de amantes jovencísimas. CONTINUAR LEYENDO

No hay comentarios:

Publicar un comentario