Un paso más allá de reverenciar el valor presunto o verdadero de otros está la convicción de que uno mismo habría sido un valiente. Pero lo que no debería hacerse, por prudencia, es afirmar que uno tampoco se habría escondido

En esta época de permanente exhibición pública del verbo follar, incluso en medios antes tan comedidos como este, y de celebración de los órganos genitales de uno y otro sexo, o género, o como haya que decirlo ahora, estoy esperando el momento en que alguien dé un paso al frente y alabe sin eufemismos el tamaño y la potencia de los atributos del rey Felipe VI. Cabe suponerlos muy superiores a los del presidente del Gobierno, que en virtud sin duda de la pobre dotación de los suyos salió huyendo protegido por los paraguas de los escoltas —”como una rata”, dicen algunos estilistas del columnismo—, mientras el Rey, “el rubio alto”, en palabras de mi colega Arturo Pérez-Reverte, aguantaba a cuerpo limpio la furia de los ciudadanos todavía envueltos en barro y azotados por la desgracia. He observado que de la valentía de la reina Letizia se habla mucho menos, quizás porque, careciendo de la prestigiosa anatomía masculina, su coraje no llega a esas alturas épicas exclusivas de quien esté marcado “por varón en la ingle con un fruto”, como en el soneto taurino y ya tristemente rancio de Miguel Hernández.

Todo indica que “vuelve el hombre”, como decía el anuncio de colonia. En el mismo programa de televisión en el que glosaba la estatura y el pelo rubio de Felipe VI, Arturo Pérez-Reverte aseguró saber cómo es la “herramienta” del ya caído Íñigo Errejón. Eso me hizo recordar una observación célebre de Donald Trump sobre los comentarios de quienes acababan de compartir la ducha con un campeón de golf, y habían tenido así la oportunidad de calibrar sus varoniles frutos: “Oh Boy!”. La testosterona es como aquel brandi Soberano que veíamos anunciado en los televisores del paleolítico franquista: “Cosa de hombres”. No han debido de ser muy eficaces décadas enteras de pedagogía dedicadas a desmontar los estereotipos de lo masculino y de lo femenino cuando los héroes de la música urbana posan al filo de sus piscinas bien despatarrados para mostrar el volumen de sus atributos, y las chicas jóvenes se someten al quirófano para adquirir culos neumáticos, pectorales y labios de favoritas en los harenes de los narcotraficantes.

La valentía, como el antifranquismo, brilla incluso más cuando es retrospectiva. Hay grandes luchadores antifascistas que ni siquiera habían nacido cuando murió Franco, lo cual no les impide afear la cobardía de quienes en vez de derribar por la fuerza el franquismo, traer la Tercera República y culminar la revolución bolchevique, se conformaron con armar una democracia, ganar derechos civiles y sindicales e integrar al país en Europa, apoltronándose en otro régimen no mucho menos lamentable, el Régimen del 78. Hace años tuve una de esas discusiones extenuadoras y superfluas, en las que uno se pregunta más tarde cómo se dejó enredar. Un valiente retrospectivo o virtual se empeñaba en convencerme de que los judíos europeos eran responsables de su propio exterminio por no haberse rebelado a mano armada y en masa contra los matarifes alemanes. El levantamiento del gueto de Varsovia, o la muy bien documentada participación de luchadores judíos en la Resistencia, no le parecían pruebas suficientes de valor; ni era capaz de imaginar la infinita vulnerabilidad de las personas comunes, débiles o no, ante la maquinaria de la fuerza bruta, el aturdimiento que congela a casi cualquiera que se ve sometido de golpe a la violencia extrema y en un relámpago de horror se sabe una víctima inerme.

Tiempo después, un querido amigo ya muerto, el escritor Aharon Appelfeld, que a los ocho años se había visto huérfano y perdido en esas zonas del este de Europa que Timothy Snyder ha llamado las “tierras de sangre”, me contó que los supervivientes de los campos, cuando llegaban al Israel recién fundado, eran vistos con desprecio por los pioneros sionistas que lideraban el nuevo país: machos guerreros, fortalecidos por la intemperie, la disciplina espartana, reacios al intelectualismo afeminado de los judíos cosmopolitas, pálidos habitantes cobardes de los cafés europeos. Con más de 80 años, pequeño, con una cara redonda y afable, con los ojos claros y miopes tras las gafas, Appelfeld recordaba al niño asustado y hambriento que había sido, cuando solo pudo salvarse porque lo acogió una banda de forajidos en los bosques de Ucrania.

Un paso más allá de reverenciar la valentía presunta o verdadera de otros está la convicción de que uno mismo habría sido un valiente. Es como cuando alguien dice que es poeta, con el mismo aplomo con que diría que es funcionario de Hacienda. A mí me dan ganas de preguntar: “¿Y cómo lo sabes?”. El novelista, y poeta, Manuel Vilas se ha sumado en estos días a la glorificación del coraje físico, recordando la foto en la que se ve a Santiago Carrillo y Adolfo Suárez sentados en sus escaños del Congreso, mirando sin señales de inmutarse el espectáculo de los guardias civiles con bigotazos, tricornios y exabruptos de bebedores de coñac, que blandían sus pistolas con una rigidez de marionetas de esperpento, aunque también con una determinación de ejecutores. Es sin duda admirable el coraje personal y civil de esos dos hombres: pero no creo que deba ser usado para rebajar la dignidad o poner en duda la entereza de quienes sí se escondieron bajo sus escaños, hombres y mujeres, diputados, taquígrafos, ujieres, periodistas. A nadie se le puede reprochar que actúe según el instinto primario de supervivencia, más aún si está desarmado y tiene delante un arma de fuego, uno de aquellos pistolones cascados y subfusiles inestables de entonces.

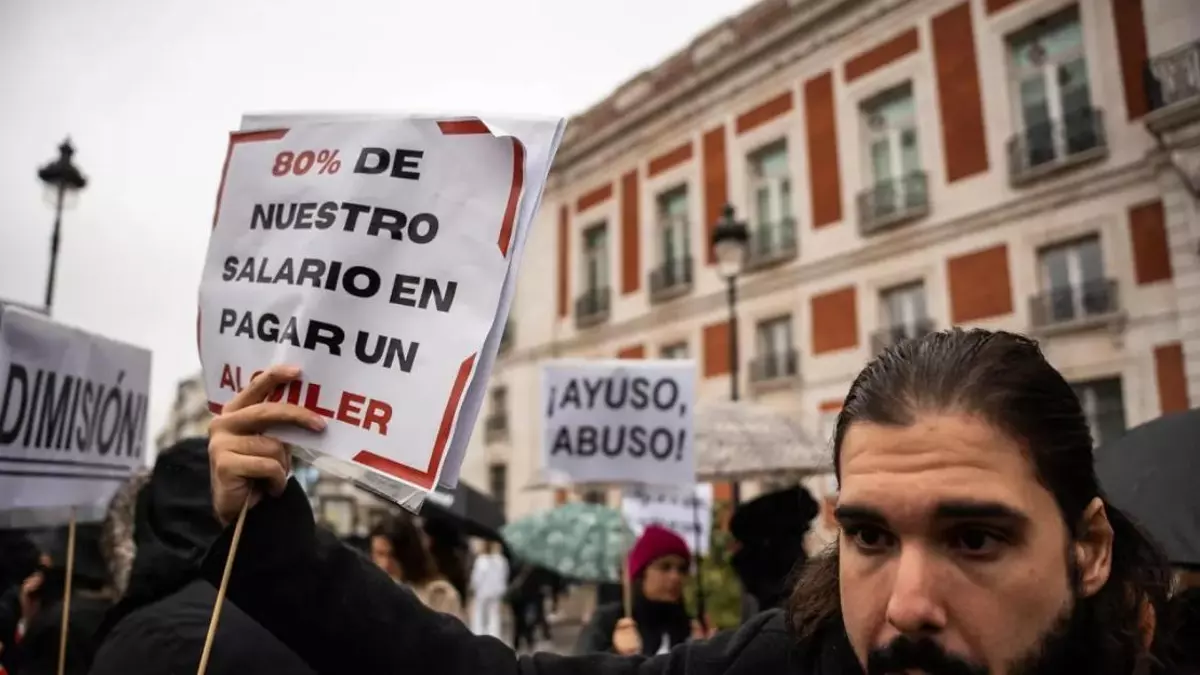

Pero lo que no debería hacerse, por prudencia, es afirmar que uno tampoco se habría escondido. ¿Cómo lo sabes? ¿Con qué derecho te sientes superior a quien estuvo allí, a quien humanamente tuvo miedo? En la red X, cuyo dueño sátrapa y lunático es cada día más poderoso gracias a los muchos millones de personas que contribuyen a su enriquecimiento y a su propagación de la mentira, Manuel Vilas dice que él, a diferencia de Pedro Sánchez, se habría quedado delante de los amotinados en Paiporta: “Yo me habría quedado, aunque me hubieran abierto la cabeza. No soporto la cobardía, es lo más feo del mundo. Aunque me hubieran abierto la frente a pedradas, yo me habría quedado”. Dan ganas de decir, como don Latino de Hispalis ante las exclamaciones de Max Estrella en Luces de Bohemia: “¡Admirable, Max!” Admirable, Manuel. Pero permíteme una pregunta: ¿Cómo lo sabes, Manuel? ¿Te has visto en esa misma situación? ¿Te han gritado “perro” y “asesino” y han destrozado a golpes los cristales blindados del coche en que viajabas?

Tuve hace bastantes años la suerte de conversar despacio y a fondo con el psicólogo José Luis Pinillos, conocedor agudo del cerebro y de la mente humana, y además veterano de la División Azul, en la que se había alistado con insensato fervor falangista cuando era poco más que un adolescente. Aquel hombre erudito y apacible y siempre algo pesaroso con el que era tan grato conversar, había participado con el uniforme de la Wehrmacht en el sitio de Leningrado, y recibido una Cruz de Hierro. Fue a Rusia con la ilusión de convertirse en un héroe fascista y al ver lo que los alemanes hacían a los judíos y a los rusos se convirtió por asco y vergüenza en un demócrata. Me dijo que cuando se llega al frente, cuando suenan las bombas y los disparos y la gente empieza a caer fulminada, nadie sabe si va a ser valiente o cobarde, si va a dar media vuelta, o a sentarse llorando en el suelo. Algo sí es seguro: los que más se jactaban de su valentía antes de entrar en batalla suelen ser los que más rápidamente se derrumban. Decía Pinillos: “Los más chulos son los que antes se cagan de miedo”. Él los había visto, y los había olido.

No hay comentarios:

Publicar un comentario